永続する存在:幌内炭鉱変電所跡

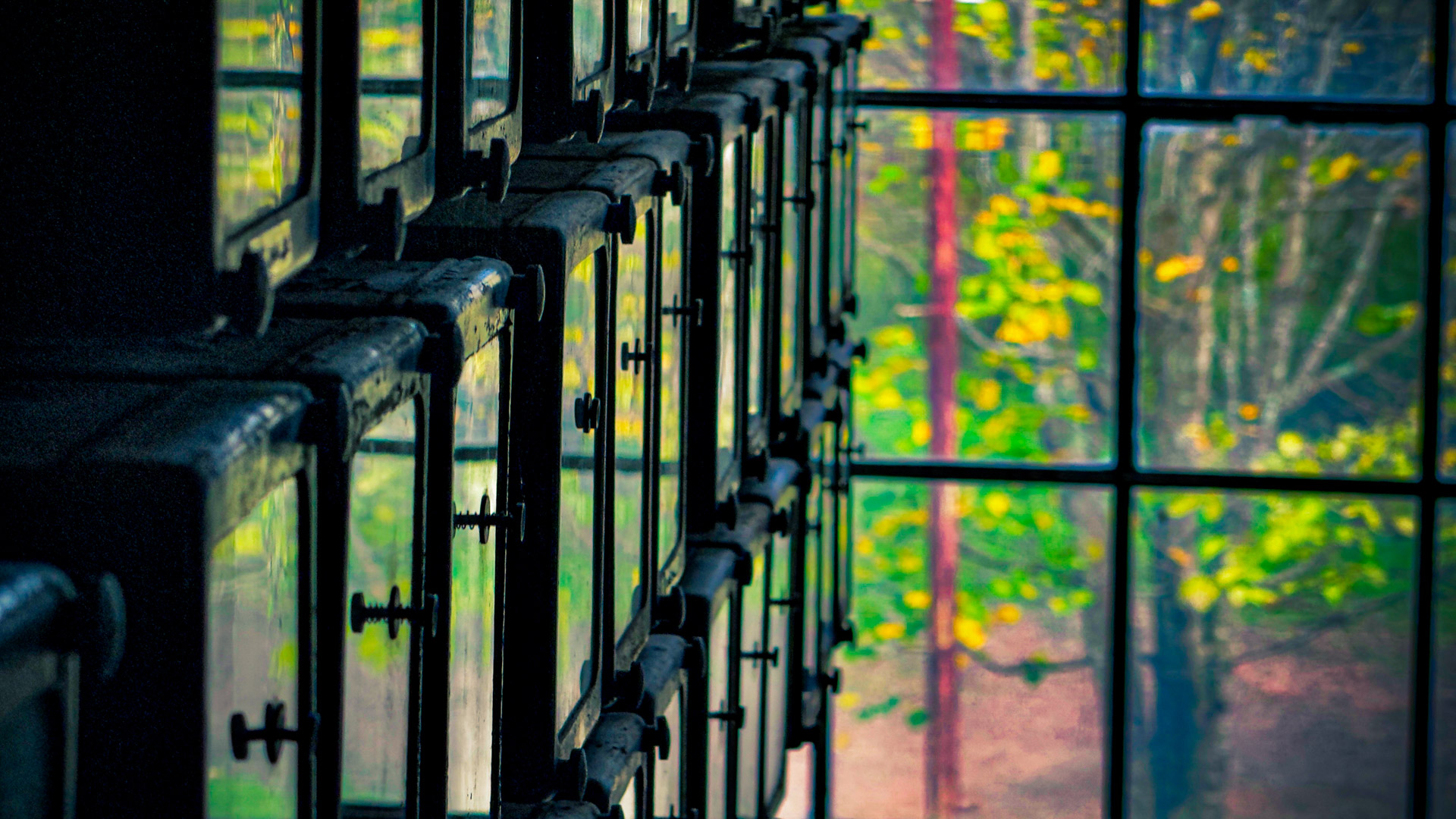

今日、その地に佇む幌内炭鉱変電所跡は、かつての喧騒が嘘のように静まり返った旧幌内炭鉱の森閑とした自然の中に、孤高にして優美な煉瓦造りの姿を留めている 。堅牢なその構造物と、周囲を覆い尽くさんとする野生の草木との対比は、訪れる者に強烈な印象を与える。傍らには、同じく風雪に耐えてきた幌内神社の痕跡が残り 、一帯は深い緑に包まれている 。その佇まいは「輝ける廃墟」、あるいは近隣の遺構群が想起させる「古代ローマ遺跡」のような荘厳さを漂わせている 。

この変電所は、単なる建造物ではない。北海道初の近代的な炭鉱として知られ 、三笠市の発展の礎となった幌内炭鉱 という、巨大な産業複合体におけるまさに心臓部であった。現在、三笠ジオパークの一角を成すこの地は 、北海道の産業史における重要な一章を物語っている。

本報告書は、この幌内炭鉱変電所の歴史、技術、建築、そして今日に続く遺産としての意義を深く掘り下げ、北海道の産業革命を象徴する記念碑として、また、哀愁を帯びた美しさを湛える場としての価値を明らかにすることを目的とする。

この変電所は、幌内炭鉱の物語における単なる一部分に留まらず、その時代の主要なテーマを凝縮して内包している。電化という技術的野心、大正期のモダンな建築様式、産業の隆盛と衰退のサイクル、そして現在の姿が示す産業と自然との複雑な関係性。これらは全て、変電所の歴史を通じて垣間見ることができる。変電所が電力を変換・供給するという具体的な機能 、鉄筋コンクリート煉瓦造りという大正ロマンを感じさせる構造とデザイン 、1919年から1989年までの炭鉱の盛衰と運命を共にした稼働期間 、そして閉山後に自然に還りつつも産業遺産として認識される現在の状況 。これらの要素は、三笠のような地域における産業化とその後の変遷の物語全体に通底するものである。

幌内炭鉱変電所 外観

碍子(がいし)は電線とその支持物とのあいだを絶縁するために用いる器具。

多くは磁器を素材としているが、ガラス製のものもある。

超高圧交流送電線では、碍子を連ねて絶縁性を確保する。

碍子の独特な波状や円盤やカップを並べたような形状な理由は、碍子に雨や塩分や汚れなどが付着すると、その表面に沿い電流が漏れ、電気的破壊が起きやすくなるためで、できるだけ表面に沿った距離を稼いで絶縁性を保つためである。

カップ状になっているものは、雨などの状況でも片側を濡れにくくするためのものである。

革命を駆動する力:幌内炭鉱変電所の誕生 (1919年)

幌内炭鉱における動力源は、当初、蒸気力に依存していた 。しかし、採掘区域が深部化・拡大するにつれて、その限界は明らかになりつつあった。1898年(明治31年)には、初期の電化の試みとして滝ノ沢水力発電所が建設され、1896年(明治29年)に開坑した養老立坑の換気扇に電力を供給したが 、これは大規模な動力需要を満たすには至らなかった。

このような背景のもと、北海道炭礦汽船株式会社(北炭)は、石炭生産の抜本的な近代化を目指し、大規模な自家発電・送電網の構築という壮大な構想を推進した 。その中核となったのが、夕張の清水沢火力発電所の建設であり 、そこから歌志内に至る約100kmにも及ぶ高圧送電線の敷設プロジェクトであった 。この送電網は、当時の北海道における産業用長距離送電の先駆的な試みとして特筆される 。

そして1919年(大正8年)、この夕張からの新たな高圧送電線網の開通に合わせて、幌内炭鉱変電所が建設された 。その構造は、鉄筋コンクリート(RC)造りで外壁を煉瓦で化粧したものであり 、2階建て、延床面積は188平方メートルであった 。

この変電所の建築様式は、単なる機能性を超えた意図を物語っている。「モダン」と評され 、「大正ロマン」の雰囲気を漂わせるとされるそのデザイン は、当時の北炭の企業としての誇りと、石炭産業の永続性への期待を投影したものであったろう。訪問者が指摘するように、その堅牢な造りもまた 、長期的な使用を前提とした設計思想を裏付けている。変電所は、夕張と歌志内を結ぶ送電線網のほぼ中間に位置し 、幌内神社の隣接地に建設された 。

変電所及び関連する送電線の建設は、単なる技術的な更新に留まらず、北炭による大規模かつ長期的な戦略的投資であった。それは、幌内炭鉱における大規模で技術的に進んだ採炭事業へのコミットメントを示し、同社が管理する地域エネルギーシステムへの統合を意味した。このインフラは、競争力を維持し、より深い石炭資源の採掘を可能にするための基礎となったのである。増大する電力需要に対応するため、大規模な火力発電所(清水沢)と長距離送電網を建設するという解決策 は、多大な資本と高度な技術力を要するものであった。この事実は、北炭が自社のエネルギー供給を掌握し、将来の拡張を可能にし、技術的リーダーシップを発揮しようとした企業戦略の物理的な現れと言える。

さらに、変電所のような産業施設に対して、鉄筋コンクリート煉瓦造りや大正ロマンの要素を取り入れた近代的で美意識の高いデザインを意図的に選択したことは 、それが単に設備を収容する以上の意味を持っていたことを示唆している。それは北炭の力、先進性、そして当時の石炭産業の永続性に対する確信を象徴するものであった可能性が高い。それは、長持ちし、感銘を与えるように建てられたのである。

幌内炭鉱変電所内 一階

炭鉱用携帯バッテリーランプは炭鉱の坑内で可燃性ガスの引火の危険のない安全な灯火具。

蓄電池式の防爆安全灯が使用されていた。

万が一ランプのガラスを破損させた場合には可燃性ガスに引火するのを防ぐため電球がスプリングで飛びだす構造になっている。

ランプ各部は炭鉱内で分解できない、されないように特殊キーを使用し組み立てられていた。

通使用後には地上にある充電台のマウントに設置し充電を行っていた。

大きな炭鉱では60人用や100人用の充電台が何基も安全灯室という部屋に設置されていた。

ヒノマルインスタントココアのパッケージがおしゃれ

電気の心臓部:技術、機能、そして影響

幌内炭鉱変電所の主要な役割は、清水沢火力発電所から送られてくる高圧電力を受電し、幌内炭鉱内の機械設備やインフラに適した電圧に降圧(変圧)することであった 。この安定した大規模電力供給の実現は、炭鉱の様相を一変させた。

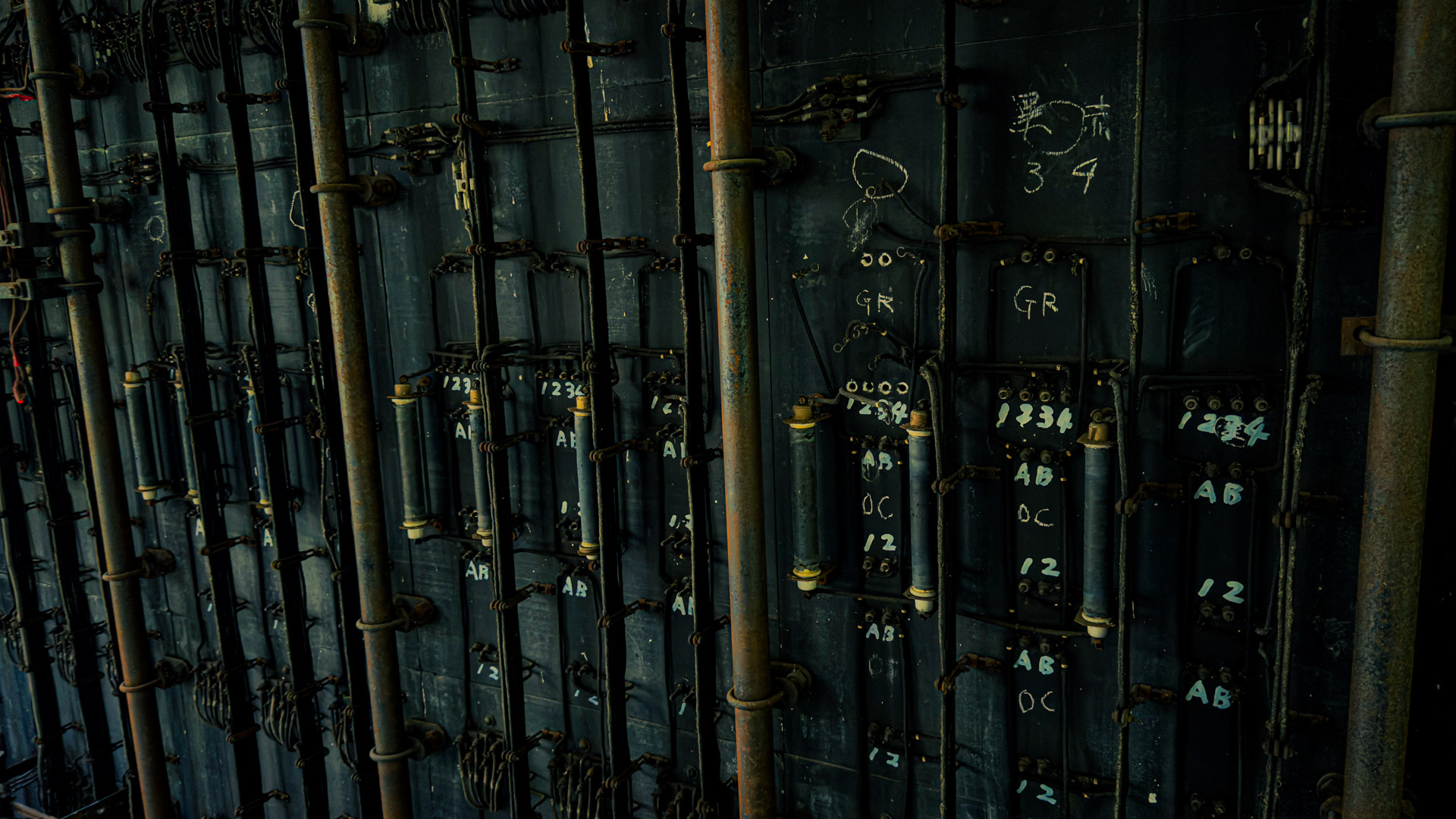

この電力により、坑内深部での大型電気機械の導入と運用が可能となった 。例えば、電気駆動の巻上機(錦坑では幌内変電所からの電力で稼働 、変電所内部の配電盤にも「常磐巻上」の文字が見られる )、排水ポンプ、換気扇(かつての水力発電によるものを強化 )、そして後には坑内輸送用の電気機関車(三笠市立博物館に展示されている蓄電池機関車は架線を必要としないタイプだが、電力の恩恵は広範に及んだ )などがそれにあたる。これにより、採炭効率は飛躍的に向上し、より深い炭層へのアクセスが実現した 。

変電所の恩恵は炭鉱内部に留まらなかった。炭鉱町で暮らす人々の家庭にも電灯が灯るようになり 、日々の生活を一変させ、夜間の活動時間を延長させた。これは、変電所が産業だけでなく、地域社会の発展にも寄与したことを示している。

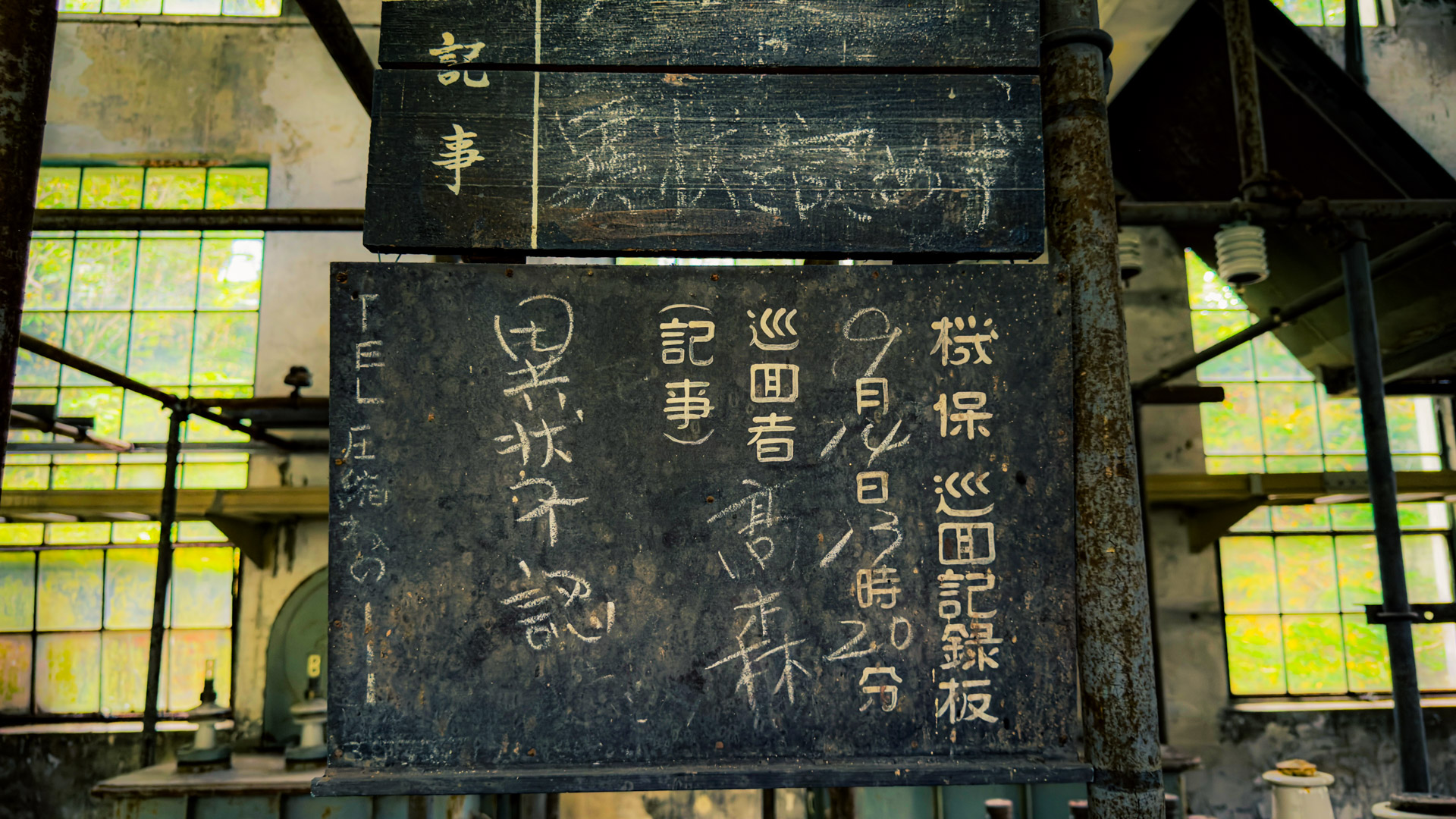

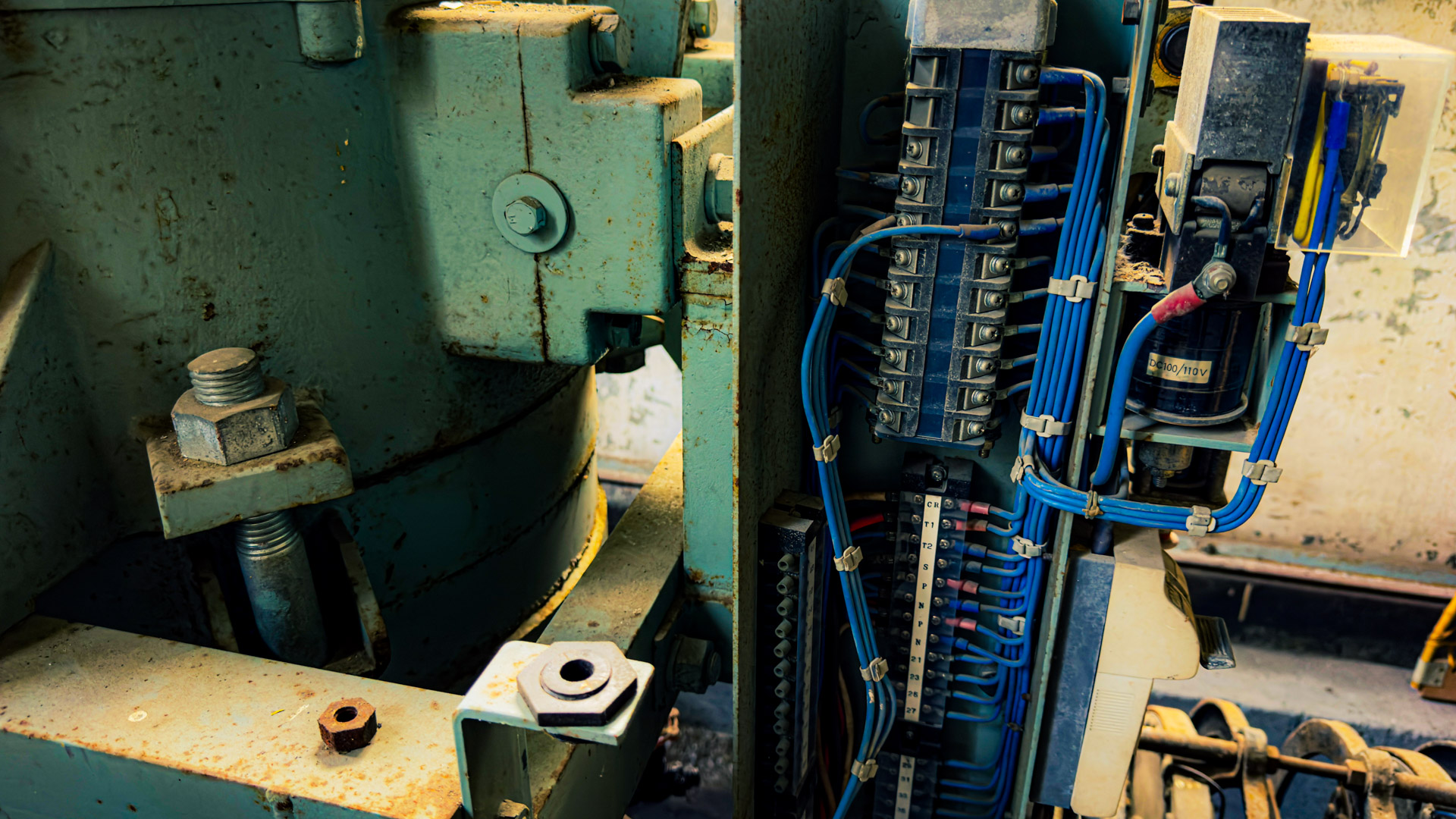

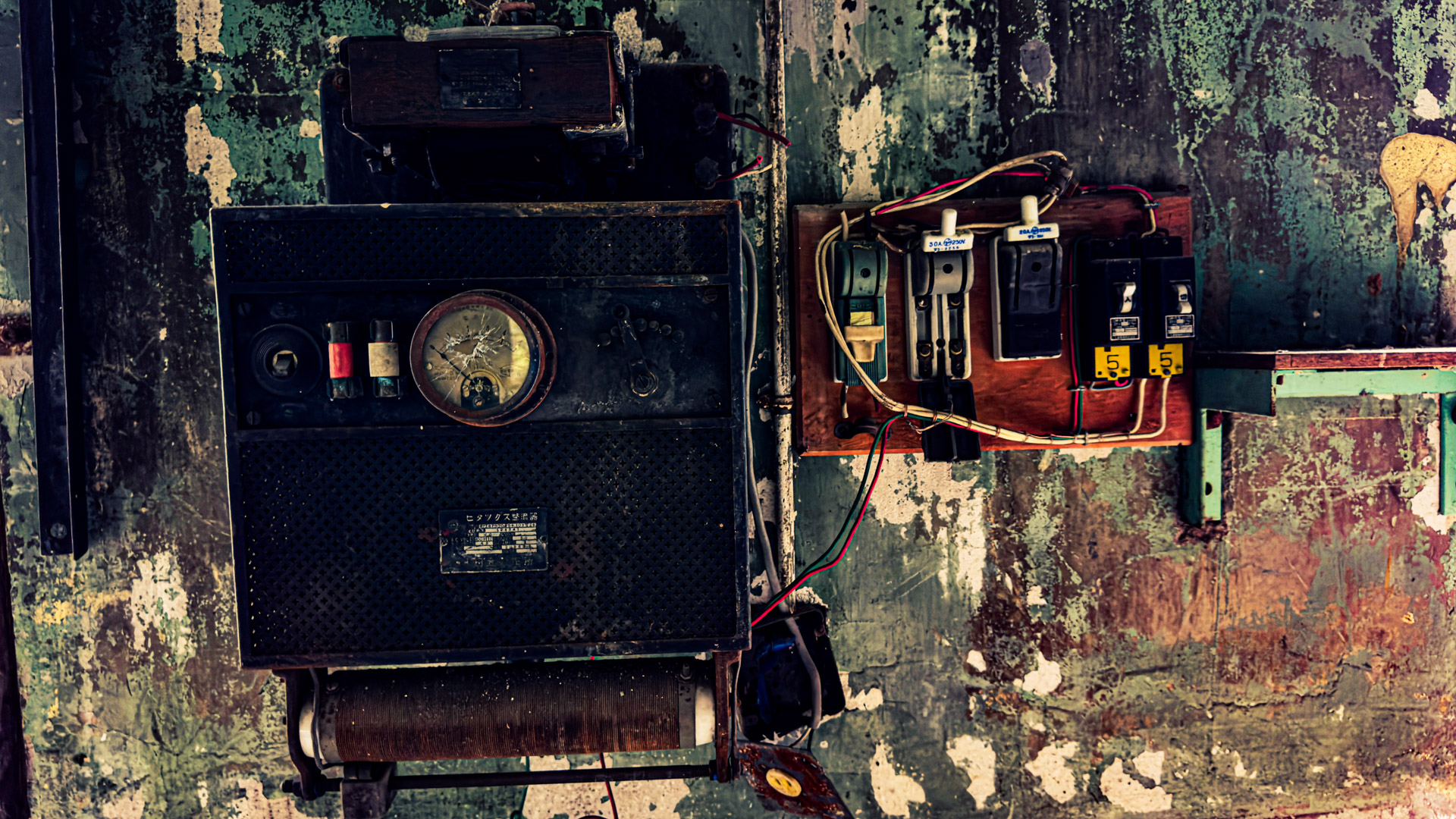

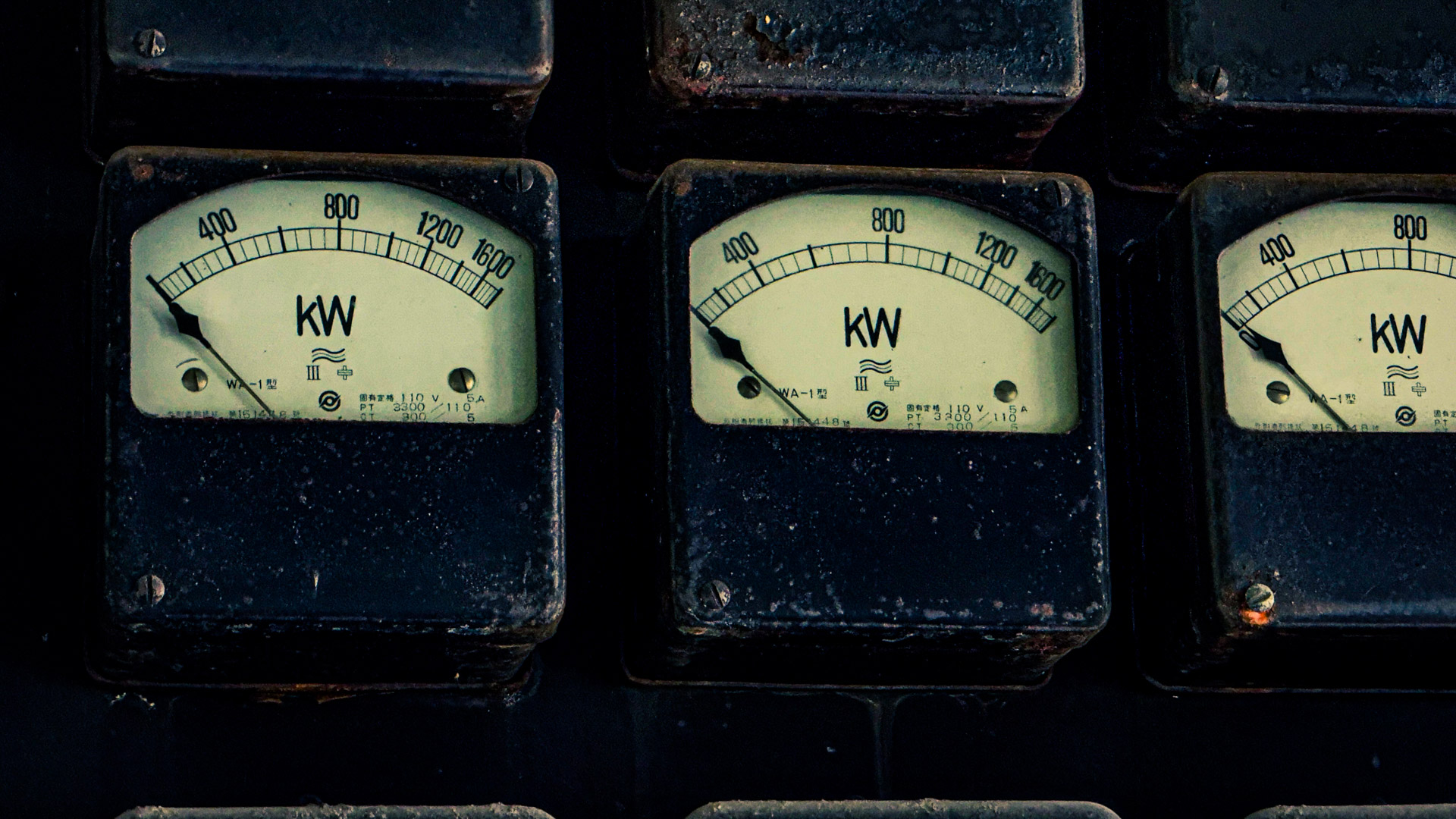

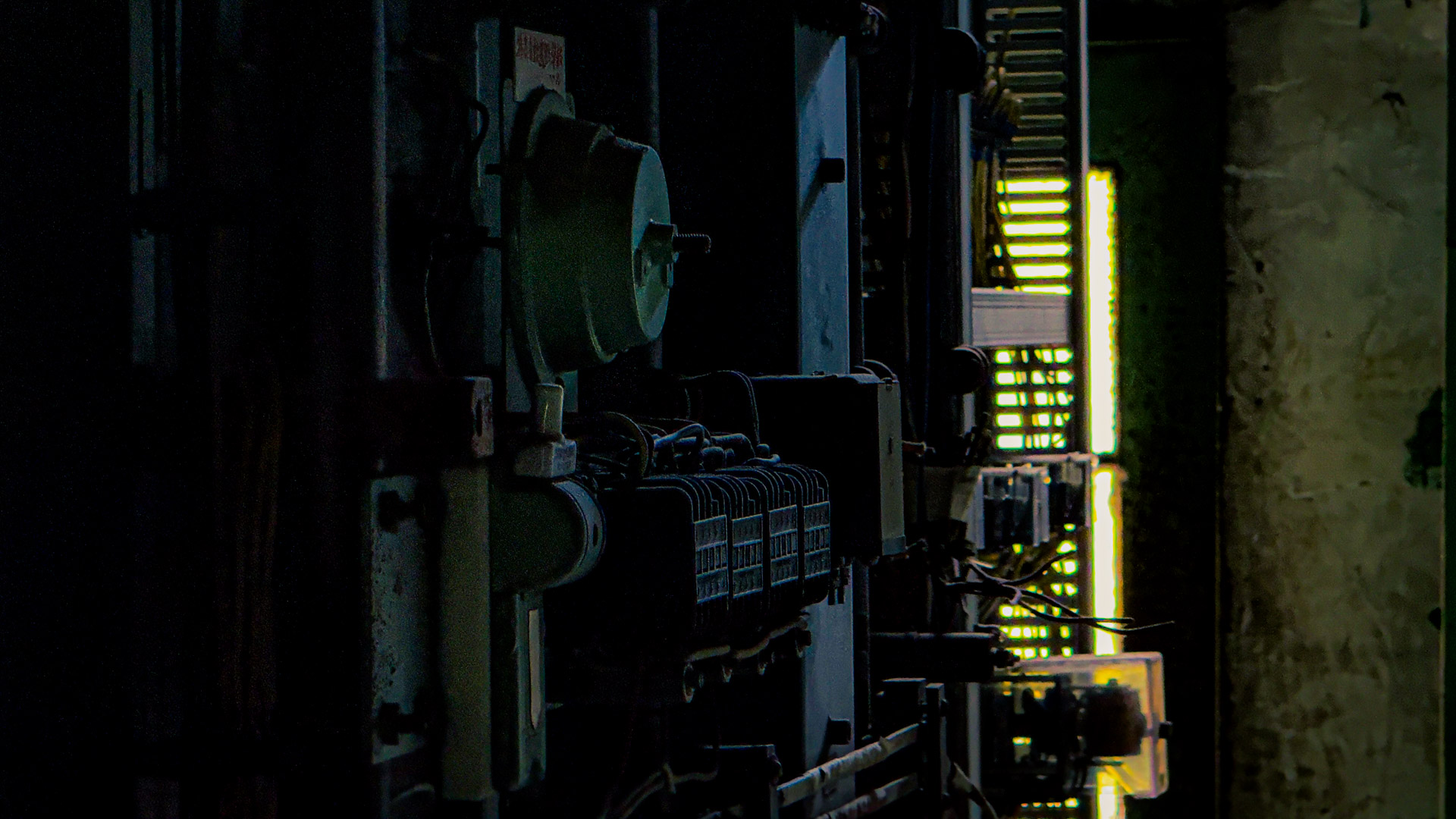

限られた公開時の記録によれば、変電所内部には当時の設備の一部が残されている 。具体的には、特定の採炭場所(例:「常磐巻上」「養老坑内」)の名が記された配電盤 、アナログ式の計器類や開閉器 、変圧器の筐体(ただし中身は撤去されている可能性あり )、鋳鉄製の階段 、そして制御室の遺構(格子窓、制御盤、黒板 )などである。屋外には、送電システムの痕跡として、陶製の碍子(がいし)が散乱しているのが確認できる 。

変電所は、幌内炭鉱本体だけでなく、隣接する錦坑へも7.8kmの送電線を通じて巻上機用の電力を供給するなど 、広域的な電力供給拠点としての役割も担っていた。

この変電所は、単に受動的な構成要素ではなく、技術的・社会的変化を促す能動的な触媒であった。十分かつ信頼性の高い電力の利用可能性は、採炭方法(機械化、深部化)と地域社会の生活(電灯の普及)を根本から変え、幌内炭鉱の生産ピーク期(三笠市全体としては1960年代がピークとされている )を直接的に支えたのである。1919年以前は限定的な電化と蒸気力への依存が主であったが 、変電所の稼働以降、外部電源からの豊富な電力が供給されるようになり 、これが炭鉱の生産能力向上と生活環境改善に直結した。この変電所の技術は、20世紀における炭鉱発展の鍵となる推進力であったと言える。

また、物理的な建物も印象的だが、その真の重要性は、それが管理していた目に見えない電力ネットワークにある。内部の配電盤に記された特定の採炭場所の名称 は、変電所から分岐し、広大な炭鉱施設内の様々な操業箇所へ電力を供給していた複雑な内部グリッドの存在を暗示している。変電所は、この不可欠なエネルギーの流れを制御するセンターであった。それは単に電圧を降圧するだけでなく、炭鉱の操業に必要な場所へ電力を能動的に管理・配分する、炭鉱の電力における中枢神経系としての役割を果たしていたのである。

階段

70年の稼働、そして沈黙 (1919年~1989年)

幌内炭鉱変電所は、1919年(大正8年)の建設から、幌内炭鉱が最終的に閉山する1989年(平成元年)まで、実に70年間にわたり稼働を続けた 。この期間は、戦前、戦時中、戦後の復興、生産のピーク、そして衰退期という、日本の石炭産業が経験した激動の歴史と重なる。

変電所の稼働は、幌内炭鉱の歴史的軌跡と密接に連動していた。三笠市全体の出炭量がピークを迎えた1960年代頃には 、変電所もまた、炭鉱の成長と最大生産を支える重要な役割を果たしていたと考えられる。しかし、その一方で、1975年(昭和50年)に幌内炭鉱で発生したガス爆発事故 や、国内炭の需要低下 といった困難な時代も経験し、最終的には炭鉱の閉山という運命を共にした。

1989年(平成元年)の幌内炭鉱閉山に伴い、変電所もその役目を終え、稼働を停止した 。これは、北海道および日本全体の石炭産業の斜陽化という、より大きな歴史的流れの一環であった。変電所に訪れた沈黙は、三笠市の歴史における一つの大きな時代の終焉を象徴していた。

幌内炭鉱変電所内 二階

煉瓦に刻まれた囁き:今日の変電所

今日の幌内炭鉱変電所は、その威容を保ちつつも、時間の経過と自然の力を静かに受け入れている。訪問者の記録によれば 、風雪に耐えた煉瓦の壁、赤錆びた鉄製の扉 、そしてそれとは対照的に輝く遺産認定のプレート が印象的である。周囲は鬱蒼とした草木に覆われ 、敷地内には今も送電線の鉄構や散乱した碍子が残されている 。そこには、孤高の静寂、風雪に耐え抜いた強靭さ、そして歴史の重みが漂っている。

限られた機会に公開される内部の様子からは 、いくつかの特徴がうかがえる。空気はひんやりと涼しく、驚くほど清掃が行き届いている部分もあるという。高い天井と吹き抜け構造が開放感を与えている。アナログ式の計器類、配電盤、開閉器、そして変圧器の筐体と思われるものや、油の染みた缶などが残されている。壁面は緑がかったまだら模様を呈し、これは塗料の退色かカビによるものかもしれない。格子窓やスタイリッシュな天井構造といった建築的細部も見られる。

そして特筆すべきは、解体された幌内神社の御神体や関連品(銘板、絵馬、神棚など)が、この変電所内に大切に保管されていることである 。これは、変電所が地域社会にとって、単なる産業施設を超えた、ある種の神聖なものを託す場として認識されたことを示唆しており、非常に興味深い。

変電所は現在、三笠ジオパーク および「幌内炭鉱景観公園」 の一部として位置づけられている。隣接する幌内神社跡 や、選炭施設の基礎といった他の遺構群 と共に、記憶を喚起する複雑な景観を形成している。通常は外観のみの見学が可能で 、年に数回、特別公開が行われることがある 。2003年(平成15年)からは、市民団体によって周辺の散策路整備などが行われている 。

現在の変電所は、まさに歴史のパリンプセスト(重ね書きされた羊皮紙)である。そこには、1919年建設当初の大正期の建築様式 、70年間の稼働が残した痕跡(摩耗、残存設備)、放棄されたことを示す兆候(錆、自然の侵食 )、保存への介入(遺産プレート、市民による維持管理 )、そして予期せぬ形で加わった神聖な記憶の層(神社関連品の保管 )が重なり合って存在している。この建物を読み解くことは、これらの重層的な歴史を認識することに他ならない。

特に、幌内神社の遺物が変電所内に保管されているという事実は 、産業施設としての役割を終えた後、この建物の認識され方が大きく変化したことを示している。かつて炭鉱の電気的中心であった場所が、一部の人々にとっては、元の場所を失った地域社会の精神的遺産の安全な避難場所となったのである。これは、炭鉱、地域社会、そしてその精神的支柱との間の深いつながり、そして記憶と敬意が、いかに産業空間でさえも再目的化しうるかを雄弁に物語っている。炭鉱の閉山後、堅牢で風雨をしのげる変電所は、貴重な遺物を保存するための最良の場所と見なされたのであろう。この行為は、元来産業施設であった空間に、新たな神聖さと地域社会の記憶の層を付与したと言える。

変圧器・送電線

構造と物語に宿る遺産:その価値と結論

幌内炭鉱変電所は、北海道の産業近代化を物語る具体的な物証として、極めて重要な意味を持つ。それは、日本の成長を支えた石炭産業の発展における電化の決定的な役割を象徴している 。特に、北海道の発展において石炭、鉄鋼、港湾、そしてそれらを結ぶ鉄道という産業群の相互関連性を強調する「炭鉄港」の物語において 、変電所は「石炭」とその生産を支えた「電力」という側面を具体的に示す鍵となる構成要素である。

その価値は公的にも認められている。2007年(平成19年)には経済産業省より「近代化産業遺産」に認定され 、これは日本の産業近代化に貢献した遺構を顕彰するものである 。さらに2019年(令和元年)には、文化庁の「日本遺産」に「本邦国策を北海道に観よ!~北の産業革命『炭鉄港』~」の構成文化財の一つとして認定された 。これは、地域全体の物語におけるその価値を認めるものである。

建築的価値も見逃せない。堅牢な構造と美的配慮を兼ね備えた、大正時代の産業建築の好例として評価される。その独特の雰囲気は、産業遺構や廃墟に関心を持つ写真家や訪問者を引きつけている 。

幌内炭鉱変電所が今日に伝える力は、もはや電気的なものではなく、歴史的かつ情動的なものである。それは、一世紀にわたる変化の静かな証人として、技術的野心、一産業の興亡、構造物の強靭さ、そして風景に刻まれた記憶の重層性を体現している。北海道の過去と産業遺産のあり方を理解する上で、この変電所は計り知れない意義を持ち続けている。

この変電所が「炭鉄港」日本遺産ストーリーの一部として認定されたことは 、遺産評価における視点の変化を示している。それは、単体の物件そのものだけでなく、地域全体の複数の場所や産業を結びつける、より大きな歴史的物語における役割が重視されるようになったことの現れである。変電所の価値は、夕張の発電所、鉄道、港湾、他の炭鉱とのつながりを通じて増幅され、北海道の発展を駆動した相互接続システムを実証している。個々の貢献から、複雑で相互に関連した物語の中での役割へと、価値の枠組みが拡大したのである。変電所は、それが「何であるか」だけでなく、北海道の産業革命という大きな物語の中で「何を代表するか」によって認識されている。

また、産業施設であり、現在は廃墟となっているにもかかわらず、変電所の美しさは、単なる実用性や歴史的事実を超えた美的評価が存在することを示している。その残存、建設当初の質の高いデザイン、そして自然との相互作用が、力強い視覚的・感情的共鳴を生み出している。この美的魅力は、その遺産価値の重要な部分であり、訪問者を引きつけ、思索を促す力となっている 。それは偶発的なものではなく、保存への関心を高め、遺産としての力を高める鍵となる要素なのである。歴史的重要性だけでなく、人々の感情や視覚に訴えかけることで、その存在意義をより確かなものにしている。

幌内炭鉱変電所跡の詳細情報

旧北海道炭礦汽船 幌内炭鉱変電所の概要

旧北海道炭礦汽船 幌内炭鉱変電所。

北海道三笠市から夕張方向の山中に残る発電所跡。

幌内炭鉱は明治期の近代化から太平洋戦争後の復興期まで、縁の下で日本を支えた歴史的に重要な炭鉱の一つ。

石炭層の発見、採炭から輸送に至るまで機械化が進められ、日本の近代炭鉱の先駆け的存在であった。

炭鉱開発の主力を担ったのは北海道炭礦汽船(北炭)であり、本鉱の立坑は、海面下1,000mを越える日本最大規模であった。

1975年に大規模なガス突事故があり13名の犠牲者をだした。

幌内炭鉱変電所は1919年(大正8年)に夕張清水沢火力発電所からの北炭高圧送電線の開通に合わせ建設。

2階建・延床面積188㎡のRCレンガ造。

1989年(平成元年)の幌内炭鉱閉山まで稼働していた。

夕張から歌志内間約100kmの自家発送電線網の中間に位置し、20km離れた夕張清水沢火力発電所の電力を主に周辺炭鉱施設に供給していた。

平成19年に近代化産業遺産に認定。

現在は、三笠ジオパークの1つとして整備されており、公開日にのみ内部を見学可能。

幌内炭鉱変電所の内部公開日は年に10日間程度となっています。

外部に関してはいつでも見学は可能です。

当サイトの掲載画像使用に関して

当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。

詳細は以下ページよりご確認下さい。