タコ部屋労働

北海道の文化を表す言葉には『タコ部屋労働』というものがあります。

『タコ部屋労働』とは北海道でも行われていた劣悪な囚人労働を指す言葉になっています。

タコ部屋労働は、北海道の歴史の中で、強制的な労働を特徴とする過酷な労働システムとして存在しました。

タコ部屋労働とは「労働者を身体的に簡易的に建てられた質素な小屋に、監禁・拘束し、人の扱いを受けない労働環境の中で、暴力で支配された強制的な肉体労働」の事を指します。

借金による拘束、劣悪な労働環境、そしてわずかな賃金または無賃金という状況下で、労働者が非人間的な扱いを受けるものでした。

北海道の発展におけるインフラストラクチャー整備、例えば鉄道や道路建設、鉱業、ダム建設といった大規模プロジェクトにおいて、その労働力として重要な役割を果たしました。

初期の頃の北海道のタコ部屋労働には、全国の囚人が集められました。

日本政府が指示を出して行なった、囚人の強制労働でした。

国民から反感を買い、日本政府によるタコ部屋労働は終わりましたが、それ以降は、金銭に問題を抱える一般人や、中国や朝鮮の捕虜等、様々な人間を利用し行われて来ました。

政府による囚人労働の段階から、民間業者による強制労働システムへと移行していく中で、タコ部屋労働は、北海道の開拓期から昭和中期にかけて顕著に見られました。

この暗い歴史を理解することは、当時の労働者が経験した苦痛を認識し、現代社会における労働者の権利保護という観点からも重要な意味を持ちます。

『タコ部屋労働』という名前の由来

タコは、空腹状態が続いた時や強いストレスを感じた時に、自分の足を食べてしまう性質がある。

足を一本一本と食べてゆき、最終的には身動きができなくなってしまう。

囚人はタコのように身動きが取れなっくなってしまうことから、タコ部屋と名付けられました。

タコ部屋は、囚人を監禁するするための部屋なのです。

粗末な小屋の出入口には鍵がかけられ、逃走を図る者のための監視者が置かれていました。

簡単に言うと、刑務所に収監されていた囚人を強制労働させるため、身動きの取れない部屋(小屋)に監禁され、夜通しの強制労働を強いられた。

人を罵倒する時に使われる『タコ』

タコ部屋での労働者、そこで働く囚人を見下しタコ呼ばわりしていました。

『タコ』という言葉は人を罵倒する言葉として日本古来から根付いている言葉です。

なぜ人を罵倒する際に『タコ』と呼ばれるのか?

諸説は多々あり、明確な由来ははっきりしていません。

北海道開拓

北海道におけるタコ部屋労働の起源は、明治時代に遡ります。

北海道は明治維新後に急速に開拓が始まりました。

明治政府は北海道の鉱山資源の開発のため、道路などを整備していていくことになります。

当初、北海道の開拓は囚人労働に大きく依存していました。

道央とオホーツク沿岸を結ぶ道路建設などでは、多くの囚人が鎖で繋がれながら昼夜を問わず重労働に従事し、劣悪な環境下で多数の犠牲者が出ました。

明治27年(1894年)に囚人労働は廃止されましたが、その後も、本土(本州)で生活に困窮した人々や外国人を巻き込み、タコ部屋労働としてその形態を引き継いでいきました。

北海道開拓に使役された囚人労働の実態を調査する中で、「タコ」と呼ばれる土工夫たちが囚人に代わって拘禁労働の主力となっていたことが明らかになっています。

囚人労働の廃止後、北海道における旺盛な土木事業の実施によって慢性的な労働力不足が生じ、その代替としてタコ部屋労働が拡大しました。

経済的な困窮を抱える人々は、仕事の斡旋業者(ポン引き)からの甘い誘い文句に乗せられ、北海道へと渡りました。

しかし、実際には高賃金や良好な労働条件とはかけ離れた、過酷な労働と非人間的な生活が待ち受けていたのです。

札幌においても明治中期からタコ部屋が存在し、特に定山渓鉄道の工事場には多くのタコ部屋が軒を並べていました。

1937年に始まった瓜生ダム(幌加内町)の建設では、日本の植民地であった朝鮮半島からも多数の労働者が動員され、過酷な環境下で働かされました。

戦後もタコ部屋労働は一部で存続し、真駒内米軍基地建設工事においてもその実態が確認されています。

北海道開発初期に、何故囚人が使われたか?

明治維新の動乱後の日本。

新政府に不満を持つ人々が少なからずいて、日本国内には不穏な空気が漂っていた。

1874年(明治7年)の佐賀の乱。

1877年(明治10)年には西郷隆盛が挙兵をした内戦、西南戦争が勃発し、反政府の動きが激化した。

反乱に関与して捕えられた者は、国事犯として懲役に服していた。

収容所が多くの犯罪者で溢れ、明治政府は目障りである犯罪者達を原野が広がる北海道に送って、開拓にあたらせようと考えたのです。

当時全国の収容所に収監されていたのは主として、強盗、傷害、殺人などの罪人が多い。

その他に反乱に関与した国事犯者に加え、自由民権論者等も含まれていた。

1885年(明治18年)時の最高実力者である伊藤博文の側近であった、金子堅太郎(太政官大書記官)が北海道各地を視察し、次の意見書を提出した。

北海道巡視意見書 / 金子堅太郎

『彼等ハ固ヨリ暴戻ノ悪徒ナレハ、其苦役ニ堪ヘス斃死スルモ、尋常ノ工夫カ妻子ヲ遣シテ骨ヲ山野ニ埋ムルノ惨情ト異ナリ、又今日ノ如ク重罪犯人多クシテ徒ラニ国庫支出ノ監獄費ヲ増加スルノ際ナレハ、囚徒ヲシテ是等必要ノ工事ニ服従セシメ、若シ之ニ堪ヘス斃レ死シテ、其人員ヲ減少スルハ監獄費支出ノ困難ヲ告クル今日ニ於テ万已ム得サル政略ナリ』

囚人たちは人の道を外れた悪人だ。

だから、尋常では耐えられない苦役でのたれ死んでも構わない。

普通の人間と同様に扱う必要なんてない。

最近は重罪人も多くなってきているから、どんどん工事に利用して、バンバン死んでもらった方が、監獄の経費削減にもなって、メリットの多い政策だ。

北海道の集治監

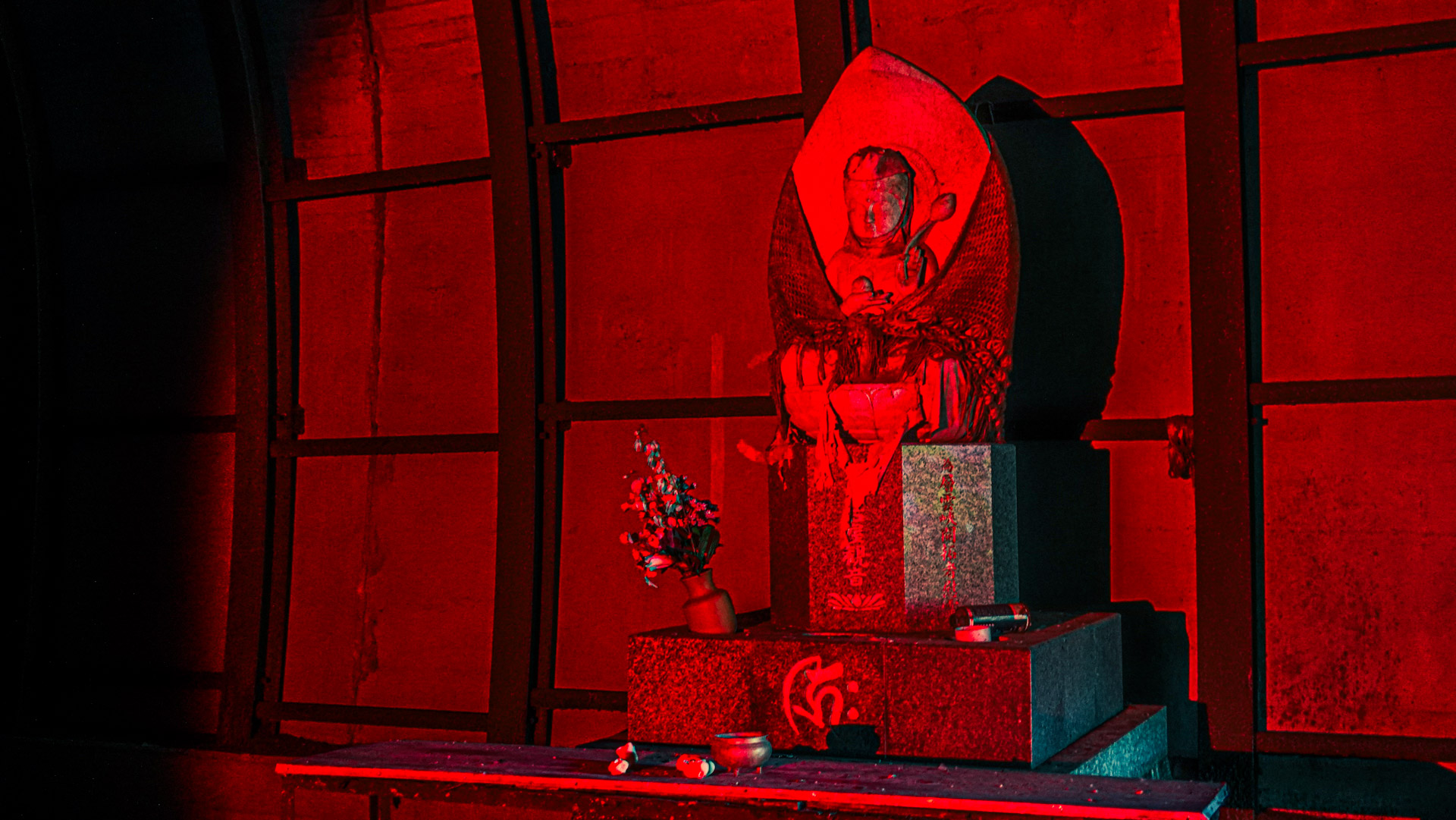

北海道に建てられた集治監(しゅうちかん)。

集治監というのは、徒刑・流刑・終身懲役などの囚人を収監する施設です。

内務省の直轄。

明治20年代の北海道では道路、鉄道建設に必要な屯田兵の労働力が不足していました。

そのため北海道へ、全国の監獄から刑期10年以上の重刑囚が送られてきました。

道路の開拓や炭鉱での採掘、農地の開墾に利用された。

北海道内に囚人を移送するために、最終的に5つの集治監が作られた。

樺戸集治監 (月形町)

明治14年開設された、北海道最初の集治監。

樺戸集治監。

場所は、石狩国樺戸郡須部都太。

現在の月形町。

石狩川沿岸に建てられた。

当時この地域にはほぼ住んでいない土地であった。

樺戸郡全域で戸数2戸、人口18人という状況であった。

月形町の名前は初代監獄長(典獄)であった、月形潔の名前から付けられた。

農地開拓と、道路建設に従事させられた。

樺戸集治監の囚人によって作り上げた道路は月形から、当別、厚田、増毛、忠別(旭川)。

空知集治監 (三笠市)

当時の地名市来知村(いちきしり)に建設された空知集治監。

現在の地名では三笠市。

明治15年開設で、北海道内に建てられた集治監で一番収容人数が多かった。

この地域には、1872年(明治5年)に地質調査によって石炭塊が発見されていた。

炭田の開発が有望視されていた。

空知集治監の設置の目的はこの煤田開発である。

囚人を採鉱に動員して幌内炭鉱の基礎を築いた(幌内煤田)。

そのために重要な道路建設も同時に行われ、樺戸集治監と共同で月形から市来知間を建設。

その後、空知太(滝川)、旭川から網走方向への道路建設にも加わっている。

釧路集治監 (標茶町)

釧路集治監は、1885年(明治18年)に釧路国川上郡熊牛村字標茶に建てられた。

当集治監は、北方約四40キロメートルにある跡佐登(アトサヌプリ・アトサノボリ)、現在の硫黄山の開発にあった。

硫黄山における囚人労働は、明治18年(1885年)に山田慎が硫黄山の経営権を譲り受けた後、標茶に開庁した釧路集治監の囚人を採掘に動員したことに始まります。

明治19年(1886年)には、跡差登硫黄山で釧路集治監の囚人による硫黄採掘が開始されたという記録があります。

当時の様子を伝える証言によれば、明治19年頃には約350名の囚人が毎日硫黄山で労働に従事し、一日あたりわずか15銭程度の賃金で働いていました。

しかし、硫黄山での労働は、亜硫酸ガスの吸引や硫黄の粉塵による眼病を引き起こし、失明や死亡に至る悲惨な状況を生み出しました。

囚人による鉱山開発は「緩慢なる死刑」と表現され、鉱山での硫黄採取は2年間と言う短期間で終了しました。

現在もアトサヌプリ山(観光名所である硫黄山駐車場からは裏側になる)の山肌には、鉱山の跡が残っています。

硫黄山での労働環境

硫黄山においては、囚人たちは硫黄と土を人力で叩き剥がすという原始的な方法で採掘作業を行っていました。

労働時間は、夜明けから日暮れまでといった長時間労働が常態化していたと考えられます。

賃金は極めて低く、明治19年頃の証言では一日あたりわずか15銭程度でした。

食事は粗末で、十分な栄養が与えられていたとは言えません。

住居環境は劣悪で、硫黄山では「仮監仮監」と呼ばれる粗末な仮設のバラックに収容され、水質も悪く、常に硫黄ガスに晒されるという過酷な環境でした。

硫黄山では、亜硫酸ガスによる呼吸器疾患や眼病が蔓延し、多くの囚人が失明に至りました。

栄養失調による水腫病も発生し、明治20年(1887年)には半年間で300人中145人が罹患し、42人が死亡するという記録が残っています。

硫黄鉱山開発のために行われた、道路、鉄道の建設などのインフラ整備は、後の釧路地方開発の基礎となった。

アトサヌプリの開発が中止になった後は、道路建設・農地開拓・屯田兵舎建設に重点がおかれた。

釧路集治監から釧路方向と厚岸方向の道路建設を行なった。

網走分監 (網走市)

1890(明治23)年に設置された「釧路監獄署 網走囚徒外役所」。

北見国網走郡最寄(モヨロ村)。

設置目的は北見・旭川へと通じる中央道路の建設。

明治時代の南下政策をとるロシアに対抗するため、北海道内で軍用・開拓用の道路が急ピッチで建設された。

現在の地名で言うと、上川 – 北見峠 – 遠軽 – 佐呂間町栄 – 丸山峠 – 留辺蘂 – 北見 – 緋牛内 – 卯原内 – 網走。

現在では国道333号 – 道道103号 – 国道39号 – 道道104号のルートとなる。

後に囚人道路とよばれるようになる。

1891年(明治24年)明治政府の「年内に完成させよ」との指示のもと、北見峠から網走間の160キロメートルの道のりに4月に着工。

網走分監は旭川方向へと道路を建設している中、旭川方向からは空知集治監が道を伸ばしていた。

深夜に及ぶ過酷な労働に加え、満足な寝所もない劣悪な環境。

最低限の食事による栄養失調などで、作業に当たった囚人1115人のうち囚人211人が死亡した。

また、看守6人も死亡している。

突貫作業での道路建設は年末12月には完成した。

中央道路完成以後は農業開拓が主な業務となった。

後の網走監獄

「網走囚徒外役所」という名称はその後「網走囚人宿泊所」に変わる。

1891年(明治24年)6月には「釧路集治監 網走分監」

同年8月に「北海道集治監 網走分監」へと名称が変化。

最終的には、監獄官制という法令の制定にともない、1903年(明治36年)に北海道の観光名所として有名な『網走監獄』となる。

十勝分監 (帯広市)

十勝分監は十勝国河西郡下帯広村に設置された。

北海道内に設置された最後の集治監となる。

すでに十勝開拓が進められており、農業開拓の先駆としてすでに晩成社が入植していた。

バッタの異常発生などにより農業が大打撃を受けていた。

これを再興、拡大することが、十勝分監の設置目的である。

十勝館内では下帯広村から大津(海岸沿いへの道)、伏古(西帯広)方向への道が他の集治監と協力して作られた。

タコ部屋労働の人の扱い

全国から北海道へと送られた囚人は、人減らしが目的の一つだった、人の扱いを受けられなかった。

逃亡を防ぐため囚人の足は綱でつながれ鉄鎖と重さ4kgの鉄球がつけられた。

囚人同士も二人一組で繋がれた。

逃亡を図った者は見せしめのために、暴行を加えられた。

逃亡しようとした者は「タガネ」を用いて耳に穴を開け、足と耳とを鎖で結ばれたとの記録もある。

冬の豪雪の中でも道路や鉄道の建設。

隙間風の入る簡素な小屋に寝泊まりし、死に至るまで過酷な肉体労働を強いられた。

この苛酷な囚人労働で死者が続出した。

後には囚人虐待であると批判が相次ぎ、1894年(明治27年)を最後に囚人を使っての強制労働は廃止された。

囚人労働廃止後のタコ部屋

囚人労働廃止後には、本州方面からの募集に応じてきた労務者を簡素な飯場に収容し、タコ部屋労働は続けられました。

タコ部屋労働に従事した人々は、欺瞞的な募集によって北海道に連れてこられました。

斡旋業者は高賃金や良い生活環境を約束しましたが、実際には、渡航費や宿泊費、生活必需品などが法外な価格で労働者に請求され、多くの労働者が初めから借金を背負わされることになりました。

この借金が労働者をタコ部屋に縛り付け、逃亡を困難にする要因となりました。

労働環境は極めて過酷であり、昼夜兼行で行われる工事現場での重労働は、多くの労働者の健康を蝕みました。

安全対策も不十分であり、怪我や死亡事故が頻繁に発生しました。

賃金は、借金返済や高額な生活費としてほとんどが差し引かれ、労働者の手元に残ることは稀でした。

食事は粗末で量が少なく、昆布や野菜くずの入った汁などが与えられる程度であり、栄養失調が蔓延していました。

住居環境も劣悪で、「た小部屋」と呼ばれる狭く粗末な小屋に多数の労働者が押し込められ、逃亡を防ぐための鉄格子が取り付けられている場合もありました。

タコ部屋における労働者の生活は、常に監視下に置かれ、自由は全くありませんでした。

監視役や「棒頭」と呼ばれる監督者は、労働者の些細な違反や怠慢に対して激しい暴行を加えました。

逃亡を試みた者は見せしめとしてリンチに遭い、命を落とすこともありました。

このような非人間的な環境下で、労働者は身体的にも精神的にも大きな苦痛を強いられ、尊厳を奪われた生活を送っていました。

タコ部屋労働者の生活状況は、まさに監禁状態に近いものでした。

粗末な食事、不衛生な住居、絶え間ない重労働、そして暴力的な支配により、彼らの健康状態は著しく悪化しました。

栄養失調による衰弱、脚気や労咳といった病気が蔓延し、危険な作業による怪我も頻発しました。

人権を無視された過酷な取扱を受け、粗食と重労働で病気にかかるものも多く、医薬も与えられない。

その結果、死亡率は非常に高く、多くの労働者が過酷な労働の末に命を落としました。

体が壊れ身動きが取れなくなった者は、一定の箇所に監禁した。

タコ部屋労働者は、そのまま死を待つ以外の術はなかった。

死体は、大きな穴が掘られて、そのまま埋められた。

精神状態もまた、極限に近いものでした。

自由を奪われ、暴力に怯え、将来への希望を失った労働者たちは、絶望と苦悩の中で日々を過ごしました。

家族との連絡も途絶え、孤立感も深まりました。

逃亡を試みるも失敗し、さらに過酷な仕打ちを受けることを恐れ、多くの労働者が精神的に追い詰められていきました。

役に立たない者には体罰を加え、時には見せしめとして死に至らしめた。

生き残った労働者や監視員の証言からは、当時のタコ部屋がまさに「地獄」のような場所であったことが証明されています。

鎖塚

鎖塚とは、死んだ囚人工夫の上に土をかぶせてできた土饅頭(どまんじゅう)というお墓に上に鎖が置かれていた事から、発見した入植者によってつけられた名前である。

囚人たちが、死亡した囚人仲間を弔うために置いたものである。

鎖塚では鎖のついた人骨が見つかっている。

かつては道路脇に多くの土饅頭が見られた。

タコ部屋労働の実態

実際のタコ部屋労働とはどのようなものだったのか?

「石島福男書簡」というものが残っています。

これは、東京で北海道行きの仕事を見つけ、それに応募し常紋トンネル工事のタコ部屋へ入れられた方が、無事生き残り、その後身内に送った手紙です。

以下はそれを抜粋、要約したものです。

石島福男書簡

東京の街中で、北海道行きの求人を見て応募しました。

汽車で横浜へ行き、そこから木材を運ぶ船に乗せられました。

同じ様な人が30人くらいいて、監視人がついていました。

まるで囚人護送のような状態なので、違和感を覚えます。

同じ船の人に尋ねてみると、仕事内容が鉄道工事の土木工事だとそこで判明しました。

私は血の気が引きました。

天候が悪く強風が吹き荒れ、船に乗っているだけで体はクタクタになってしまいました。

船が北海道の小樽に到着するまで1週間を要しました。

北海道に到着した日の夜は小樽で宿泊。

翌朝5時、野付牛(北見市)行きの汽車に乗せられました。

翌日の1時30分に野付牛に到着。

そこから七里半(約30km)歩かされ、ルベシベに夜中の2時に到着。

到着した土方部屋は北海道では、監獄部屋と呼ばれていました。

普通であれば旅疲れで2〜3日休むのですが、そうはさせてもらえません。

朝の5時には起こされました。

さらに翌日からは朝3時に起こされました。

明かりをつけ、朝食を食べ、仕事場に着いた頃夜が開け始めます。

9時と3時に弁当が来るのですが、おかずは常に味噌です。

仕事を終え帰る時間には真っ暗で足元も見えません。

仕事内容はトロ(トロッコ・トロリー)を押したり、肩に担いだりしました。

それは普通の重さではなく、尋常ではない重さです。

それを無理に担がされ、最初は胸の骨がベリベリ鳴って骨が折れたのかと思いました。

肩に大きな禿(皮剥け)が残りました。

幸い自分は期間が短かったのですが、年末の大雪が降る頃まで働いている者は、健康な男性でも全身がボロボロになります。

脚気になる者もいれば、仕事をサボりぶん投げられて頭がおかしくなる者もいます。

もう役に立たないと判断されると、握り飯を2・3個持たされそのまま、追い出されます。

そのまま行き倒れになる者もいます。

病気になっても医者には診てもらえません。

カリカツ(狩勝峠)と言う場所あたりでは、路線の下にたくさんの死体が埋めてあるそうです。

嘘のような話ですが、真実なのです。

北海道に限った話ではないですが、最初に鉄道がひかれそこから人々が流れ込んで住み着いていくものです。

なので、鉄道工事中のこの場所は民家より5〜6里(20〜25km)は離れていて、山の中なので人の姿は全くありません。

月に2回ほど警察が巡回に来るのですが、お金を持たせて追い返します。

来る警察も適当です。

そうしなければ、北海道が開ける見込みがないからです。

ここは人道を外れた者ばかりの寄せ集まりです。

逃走者がいれば、2〜3人がピストルを持ち馬に乗り追いかけます。

そのため、山で迷い道を見失ったり、熊に食べられる者がたくさんいます。

山の中には人の骨がたくさんあるそうです。

津島の兄が巡査募集で台湾に行った時もこんな感じだったのでしょう。

逃走して見つかった者は、他の人への見せしめとして、火炙りにされたり、全裸にされ酒をかけられ蚊責めにされたりします。

あまりに酷い光景で、見ていられません。

自分は体が大切なので、ひたすら頭をペコペコ下げていました。

親方が岡山の人間であったため、他の人よりも幾分扱いがマシでした。

トロで足を挟まれた時は、足がつぶれたかと思いました。

タコ部屋労働が行われた場所

北海道におけるタコ部屋労働は、インフラストラクチャー整備を中心とした様々な大規模プロジェクトに不可欠な労働力として活用されました。

特に、鉄道建設においては、定山渓鉄道、網走と旭川を結ぶ鉄道トンネル、石北本線の常紋トンネル、名寄と朱鞠内を結ぶ名雨線などで多くのタコ部屋労働者が動員されました。

道路建設もまた、タコ部屋労働に依存した主要な分野であり、道央とオホーツク沿岸を結ぶ道路などがその例として挙げられます。

ダム建設も重要な分野であり、幌加内町の瓜生ダムや雨竜ダム(朱鞠内湖)では、多くの労働者が過酷な労働に従事しました。

その他、鉱業や港湾、灌漑溝の工事など、北海道各地の様々な開発プロジェクトでタコ部屋労働が見られました。

札幌市とその周辺地域

- 定山渓鉄道工事

明治中期から大正・昭和期にかけて、定山渓鉄道の工事現場には多くのタコ部屋が軒を連ねていました。

この地域では、劣悪な環境下で多くの労働者が虐待の犠牲になったとされています。 - 藻岩山発電所工事

昭和9年から11年にかけて行われた藻岩山の発電所工事でも、多くの土工夫が酷使されました。

藻岩山麓には数十のタコ部屋や信用部屋が立ち並び、日本語と朝鮮語が飛び交う状況でした。

日本人と朝鮮人の労働者の間には民族的な対立も見られました。

「藻岩山麓には数十のタコ部屋、信用部屋が立ち並び、日本語、朝鮮語が乱れとんだ。

多数の朝鮮人土工夫が就労していた。

日本人土工夫と朝鮮人土工夫は、しばしば民族的反感から対立し、十年十二月四日にはあわや乱闘騒ぎが起こるところであった。

十年六月十三日には九人が崩落のため生き埋めになり、四人だけが救出された。

犠牲者のなかには、朝鮮人が混じっていた」

1921年には、土工夫が幹部に小便を飲まされた上、埋め戻し場に投げ込まれて死亡する事件も目撃されています。

「知り合いの土工夫が、くたびれて休んでいるところを幹部に発見され、小便を飲まされた上、埋め戻し場に投げこまれ、上から土を積まれて死亡した光景を目撃した」 - 札幌温泉建築工事

大正末期に開始された札幌温泉の建築工事も、タコ部屋の労働者によって進められました。

工事現場が市民の散策地であったため、多くの市民がタコ部屋でのリンチを目撃し、その恐ろしさを知ることとなりました。

警察官も暴力の犠牲になることがありました。 - 真駒内米軍基地建設工事

「飯場では、毎日が暴力との闘いだった。

少しでも作業が遅れたり、口答えしたりすると、すぐに連れて行かれて袋叩きにされた。

逃げようとした仲間は、見つかると私刑にかけられ、生きているのが不思議なくらいだった」

鉄道建設地域

- 網走・旭川間鉄道トンネル

この区間の鉄道トンネル付近からは、50体以上の人骨が発掘されており、過酷な労働環境が伺えます. - 石北本線(常紋トンネル)

タコ部屋労働による建設で、人柱の伝承も残っています。

1970年には、金華信号場側のトンネル坑口付近で犠牲者と推定される人骨が多数発見されています. - 名寄・朱鞠内(名雨線、雨竜ダム)

戦時下には朝鮮半島からの労働者を含む多くの労働者が動員され、過酷な環境で働かされました。

笹の墓標展示館では、これらの工事における強制労働の資料や遺骨が展示されています。

その他の地域

- 北見の留辺蕊

昭和18年頃、この地域では土木工事に従事する徴用タコが200人もいたという証言があります. - 音江別神社付近

北海道鉄道の工事現場があり、ここは北海道で最後のタコ部屋の一つと言われていました. - 道央とオホーツク沿岸を結ぶ地域

明治時代には囚人労働による道路開削が行われ、その後タコ部屋労働へと移行しました. - 小樽

築港埋め立て、水源地、道路工事などでタコ部屋労働が行われていました。

女郎部屋と連動した周旋屋が存在し、人夫をタコ部屋に供給していました。

その後

北海道での囚人の死刑以上の苦痛を与えた強制労働。

1890年(明治23年)に着工された北海道炭礦鉄道株式会社 室蘭線の建設工事もタコ部屋労働であった。

1894年(明治27年)を最後に囚人を使っての強制労働は廃止されたが、囚人以外の人間を利用したタコ部屋労働は1947年、昭和22年4月労働基準法公布まで続いた。

日本全国から斡旋屋の手引きで連行された人々が、半強制的にタコ部屋へ拘束された。

悪者には何をしてもいいと言う、日本人の残虐性。

正義感を利用してのリンチ。

なんでも美化し、綺麗事にしようとする日本人の気質。

当サイトの掲載画像使用に関して

当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。

詳細は以下ページよりご確認下さい。