今なお残る雄別炭鉱の歴史の証明

北海道、釧路市街と十勝地方の中間にある山々。

かつて、そこにはいくつもの炭鉱街が存在していました。

現在は、ほとんどの街は消え去り、自然へと還っています。

雄別炭鉱とは、雄別にあった炭鉱の単純にその場所を表すのと同時に、それを運営していた雄別炭鉱(株)を表すものでもあります。

北海道釧路市から十勝地方にかけての巨大な炭鉱地帯。

一般的には一括りに『雄別炭鉱』と呼ばれています。

ただ、炭鉱の存在する場所は雄別だけではなく、その範囲は広大でいくつかのの地域に分かれていました。

一番東に位置し、釧路寄りにあったのが雄別炭鉱です。

十勝の浦幌町の端にあった、浦幌炭鉱。

浦幌炭鉱から東に向かい釧路の地域に入り、尺別炭鉱。

さらに東に向かい、上茶路炭鉱。

この辺りを、一括りに雄別炭鉱と呼んでおり、全て雄別炭鉱(株)が運営していました。

今、雄別炭鉱街を訪れると、本当にただの森の中なのです。

今の現状を見て、ここにかつて街があったとは誰も思わないと思います。

そしてその雄別炭鉱が作り出した街も、誰もが想像するよりも、大きな街であったのです。

雄別炭鉱跡地は文字通り、街が消えて自然に還った場所なのです。

それだけが、かつてここに街があったしるし。

近代化産業遺産

雄別炭礦跡は経済産業省が認定する近代化産業遺産(北海道石炭)に登録されています。

登録認定されているものは以下のものになります。

雄別炭礦跡全域

雄別炭礦鉄道跡

収集物

雄別炭礦鉄道車両 ( C1165号 )

雄別炭礦鉄道車両 ( 8722号 )

雄別炭鉱の歴史

年表で見る雄別炭鉱

1889年 北海道の調査で、雄別、尺別地域の石炭を発見

1918年 北日本鉱業(株)により尺別炭坑が開坑

1919年 北海炭鉱鉄道(株)が雄別炭鉱の開坑に着手 開坑作業と鉄道の敷設を行う

1924年 三菱鉱業(株)が北海炭鉱鉄道(株)を買収し、子会社として雄別炭坑鉄道(株)を設立

1928年 雄別炭坑鉄道(株)が北日本鉱業(株)から尺別炭坑を買収

1935年 雄別炭坑鉄道(株)が茂尻炭鉱(株)から茂尻炭鉱(赤平、石狩炭田)を買収

1936年 雄別炭坑鉄道(株)が大和鉱業(株)から浦幌炭鉱を買収

1938年 雄別炭鉱が開坑

1942年 尺浦隧道(尺別炭鉱、浦幌炭鉱間のトンネル)が完成

1954年 浦幌炭鉱閉山

1959年 雄別炭坑鉄道(株)が分離し雄別炭鉱(株)と雄別鉄道(株)に

1969年 茂尻炭鉱でガス爆発による死亡事故発生 人離れが起き茂尻炭鉱は閉山に至る

1970年 雄別炭鉱(株)の倒産による全ての炭山の閉山

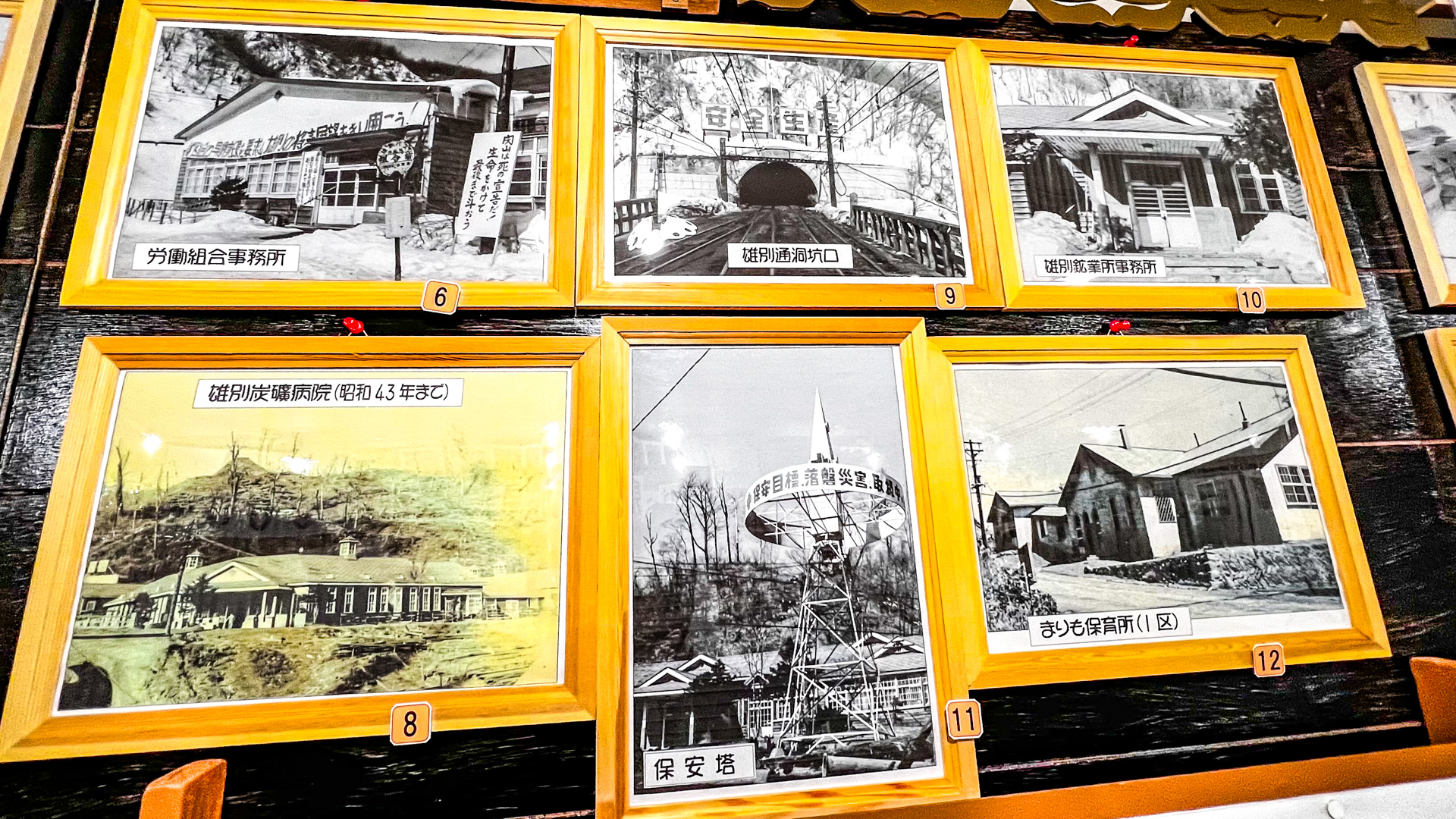

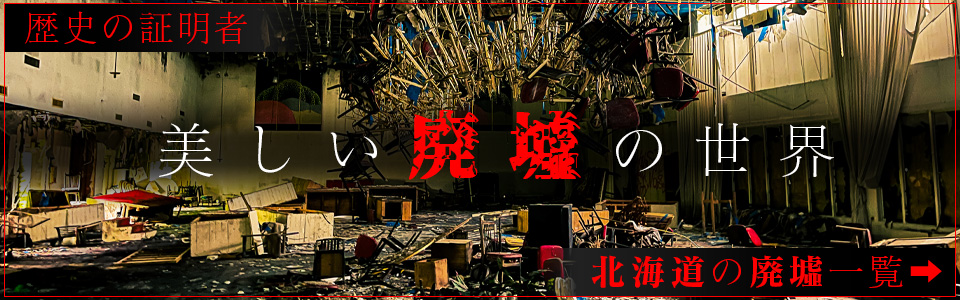

今も残る雄別炭鉱の施設

雄別炭鉱記念碑→雄別炭山駅→健康保険体育館→砿業所事務所→雄別炭鉱病院を通るルート

雄別炭礦病院跡

雄別商事購買部

雄別炭鉱職員倶楽部

ガソリンスタンド跡

健康保険体育館

現在残っているのは健康保険体育館の地下部分のみ。

この地下部分にはシャワールームなどがあった。

天井が高い1階には柔道場とか卓球場などの室内運動場、2階にはダンスホール、集会場、展示場があった。

砿業所事務所

雄別炭鉱 総合ボイラー煙突跡

各所に存在した、効率の悪い小型ボイラーを集約するために製作された大型ボイラー用の煙突。

1957年に完成し、高さは50.8m。

雄別炭鉱で出た、売り物にならない石炭を燃やし、雄別市街の浴場や暖房用に蒸気を送っていた。

この煙突の西側に雄別炭鉱の選炭場があった。

運搬トロッコ用 橋脚

雄別鉄道雄別炭山駅2番ホーム跡周辺

右側が駅の敷地。

浴場跡

その他の遺跡

尺別炭鉱地区

雄別炭鉱(株)の尺別炭坑の周辺の様子。

上茶路炭鉱地区

雄別炭鉱(株)の上茶路炭坑地区。

ものすごく気になる、雄別炭鉱周辺での暮らし

雄別炭鉱の坑内従業員の求人情報

なんとなく、当時のこの辺りでの暮らしが分かる、雄別炭鉱の坑内従業員の昭和40年の求人情報を見てみました。

職種 採炭夫、掘進夫、仕繰夫、運搬夫

年齢 18~35歳の男子

学歴 高等学校卒業者以下

経験 未経験可能

身長 1.60米

体重 55 瓩

色力 色盲でない者

■労働条件

1日8時間(休憩1時間)

週休制(特殊休日 山神祭2日 盂蘭盆2日 労働祭1日 年末年始4日)

有給休暇 20日

賞与 年2回

■住居貸出

有配者には家を貸出(社宅料、衛生費、水道代込)月100円

家庭用石炭代 1トン400円(運搬費込、年10トンまで)

電気代 夏は30Kw冬は35Kwまで無料

■福利厚生

健保、失保、厚生年金、労災加入

退職金 3年以上勤務で有り

病院、体育、文化施設完備

映画60〜70円で見られる

鉄道利用料無料 釧路までの無料パスを支給

浴場費無料

■給与

月30,000〜45,000円

■赴任費用

本人と家族の汽車、バス代支給

引越し費用全額支給

引越し荷造り料として 3,000〜5,000円支給

物価が全然違うのでピンと来ませんが、従業員は月500円でほぼ住居費が足りてしまいます。

家は100円で借りられ、水道費は無料、電気代も一定まで無料。

当時、調理や、暖房に使われていた石炭も、格安です。

仕事自体も、それほどきついものではなかったようです。

実際の労働者の話が昔の記事にあったのですが、

炭鉱従業員に来たのは、農業が資金難で継続できなかったためで、炭鉱での労働は、ほとんどが機械作業なので、農業をやるよりは全然楽だったようです。

それよりもっと前昭和15年代の求人情報では

給与 1日3圓以上 月満勤で80圓〜

雄別の街での暮らし

雄別炭鉱の衰退と共に無くなっていった雄別の町ですが、住んでいた人にするとかなり良い街だったようです。

雄別の街の物価に関しては、魚や野菜は釧路市と同等。

その他のものは雄別の街中にある『購買会』で買うとかなり安いようです。

ただ、単身者にとっては周囲に何もなく娯楽の少ない場所ではありました。

仕事時間以外は暇で電車で1時間かけて釧路市街へ遊びに行く人も多かったようです。

こういうのは今も昔も変わらないですね😆

余談ですが、釧路駅から炭山駅の最終列車は20時21分でかなり早い時間でした。

それ以降の時間になると、タクシーで帰宅していたようです。

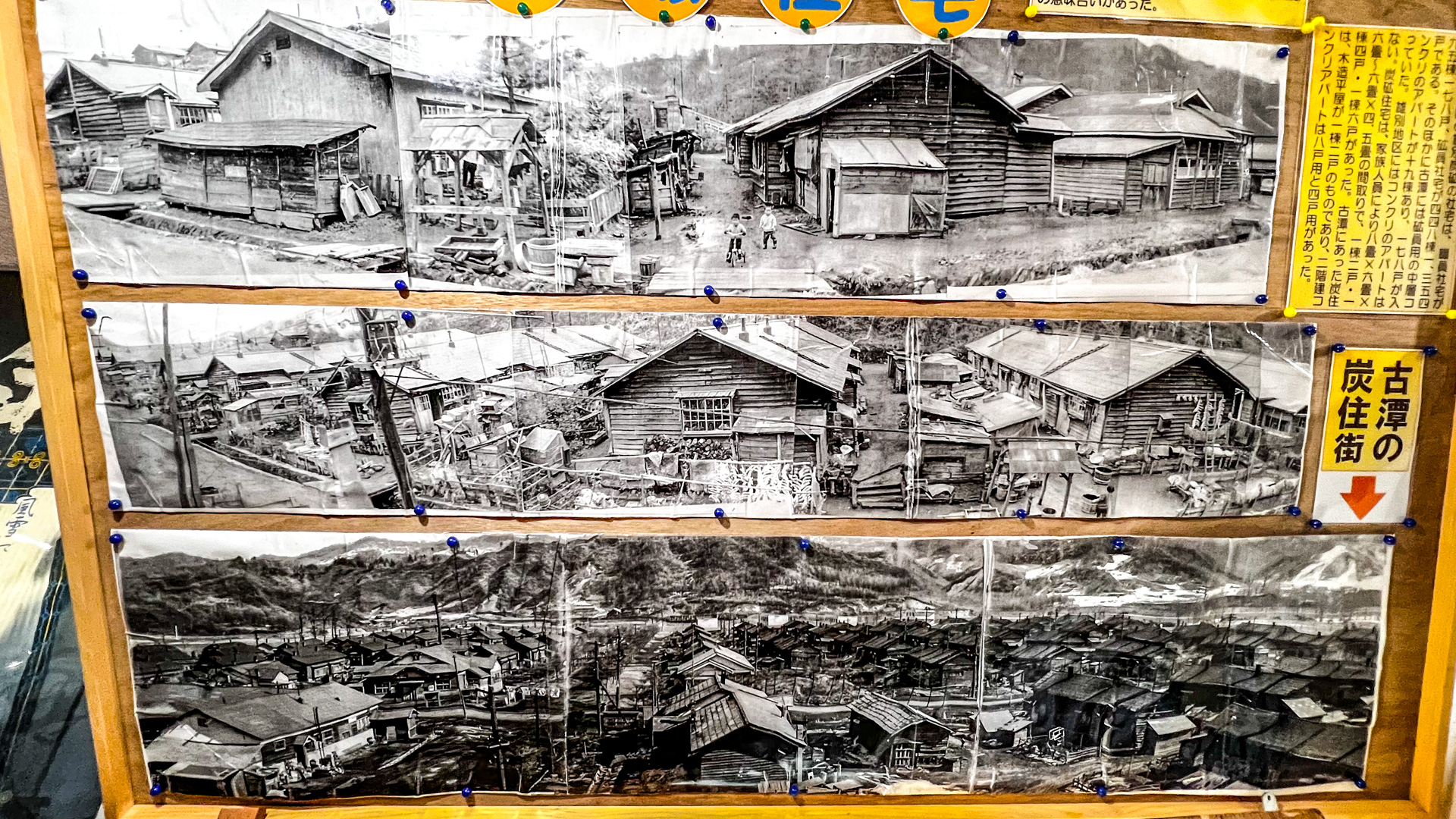

当時の人々の家

上記動画は、現在では冬季立ち入り禁止になる上茶路地区にポツンと残っていた住宅です。

上茶路炭鉱が無くなってからは、この地域に建物を建てる人はいないと思うので、当時の炭鉱住宅の残りであると思われます。

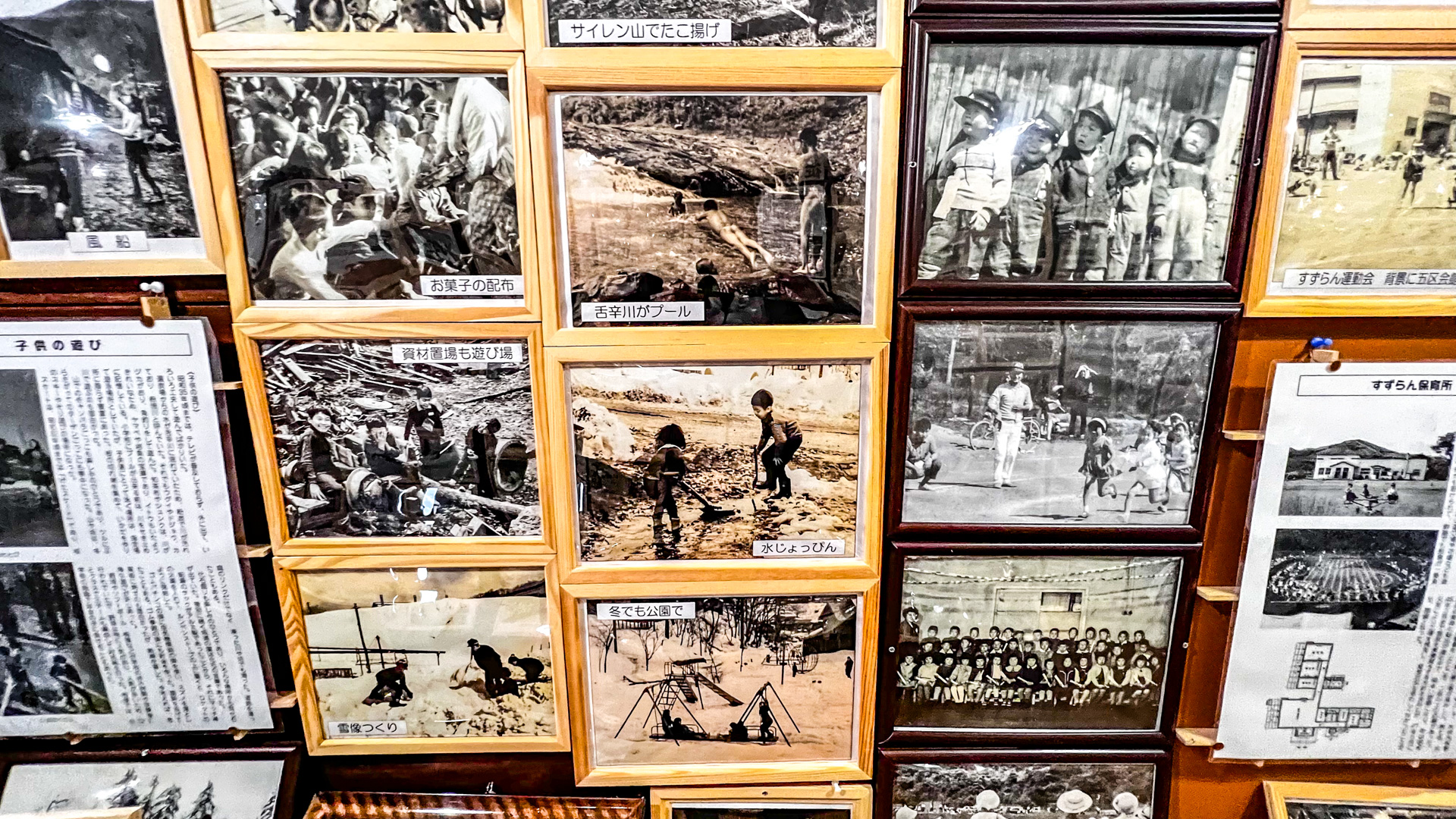

雄別の子供たち

雄別の子供たちは、大体の人が頭で浮かべる昭和の子供がそのまま当てはまる生活をしていたようです。

おかっぱの女の子と、坊主の男の子。

紙芝居に群がり、凍った川でスケートをする。

お祭りになると、大人も仕事を休み、街全体で楽しむ。

5月12日からの山神祭。北海道らしい8月7日の七夕まつり。盂蘭盆。

山車が走ったり、打ち上げ花火が上がったり、盆踊りや灯籠流しなど、どこにでもあった昭和の楽しみが雄別の街にもありました。

雄別小学校

1923年に炭鉱によって、私立の雄別尋常小学校として、開校。

1933年に村立へと移管。

1959年には全児童数1660人となった。

校庭にはかなり大きなプールなどもあった。

1970年閉校。

雄別という街が無くなった理由

雄別という街の始まりは1919年。

12月7日に芝義太郎らによって北海炭礦鉄道株式会社が設立され、翌年から鉄道敷設と炭鉱開発が開始されました。

1923年1月17日に鉄道が開通し、炭鉱の操業が本格的に開始されました。

1924年には三菱鉱業が経営権を取得し、以後、三菱財閥系の炭鉱として存続しました。

1964年には史上最大の年間72万6千トンの出炭量を記録しました。

1960年代に入り、エネルギー源が石炭から石油へと移行するエネルギー転換政策が進められる中で、国内の石炭産業は全体的に採算が悪化していきました。

閉山へと至った1番の大きな理由は「燃料として石炭が必要だったが、今は海外から原油を輸入した方が安い」。

雄別炭鉱(株)は赤字決算が続きました。

雄別炭鉱から掘り出された石炭の62%は電力用として使用されていた。

次いで、暖房用12%、工場用8.5%となっていた。

石炭を採掘するには、多額の費用がかかる。

穴を掘って、崩れないように支えて、穴の奥から掘り出す。

その環境を作り出すのは容易ではない。

設備費用が莫大。

そして、掘り出せる量も基本的には「運次第」。

目星をつけて、試掘を行なって、掘削に入りますが、どのくらいの量が掘れるかは実際に掘らなければわかりません。

かつて、黒ダイヤと呼ばれていた石炭の価格が、徐々に下がっていきます。

規模が大きくなるにつれ、設備投資費用が徐々に回収できなくなっていった。

そのような状況下で、1969年4月2日に同じ北海道にあり雄別炭礦の子会社である茂尻炭鉱(赤平市)で大規模なガス爆発事故が発生し、19名の死者と24名の負傷者を出すという甚大な被害を受け、茂尻炭鉱は同年5月30日に閉山となりました。

閉山に至る理由としては人材不足もありました。

坑内の事故が発生すれば、求人に対して人は集まらず、人材不足となる。

この事故は、雄別炭礦の経営にも深刻な打撃を与え、エネルギー需要の変化と相まって、雄別炭鉱全体の閉山という決断につながったのです。

単にエネルギー政策の変化だけでなく、関連会社での大規模な事故の発生が閉山を加速させたことは、炭鉱業の操業リスクの高さと、それが地域経済に与える影響の大きさを物語っています。

1970年2月27日に雄別、尺別、上茶路の各炭鉱が閉山しました。

閉山時には3737人の従業員が解雇されました。

雄別炭鉱は、設立から閉鎖まで約半世紀にわたり、地域経済と雇用を支える重要な役割を果たしてきたと言えます。

また、最大出炭量を記録した後、比較的短期間で閉山に至ったことは、エネルギー政策の転換が炭鉱業に与えた影響の大きさを改めて示唆しています。

雄別の街は雄別炭鉱のために出来上がった街であり、炭鉱と共に無くなっていきました。

多くの住民の住宅のほとんどが炭鉱住宅で、いわば会社の社員寮です。

言うなれば街全体が雄別炭鉱(株)の運営だったのです。

作り出された街は、山の中の孤島。

炭鉱街が消えた後に生活するような場所ではありません。

時系列で見る雄別炭鉱(株)の最後

1966年

赤字決算が続き始めた

1969年

9月の累積赤字は当時の物価で46億円

12月には期末手当(ボーナス)、翌月1970年1月には通常の給与の支払いができなくなった。

1970年

1月21日 雄別炭鉱株式会社は通商産業省に再建計画を提出。

2月11日 雄別炭鉱株式会社は労働組合に対し「再建不可能」を表明

2月27日 雄別炭鉱株式会社 雄別、尺別、上茶路炭山の閉山

2月29日 撤収作業が開始される

3月末の手形が落ちず雄別炭鉱株式会社 倒産となる

4月15日 雄別炭鉱鉄道の運行終了

閉山後

炭鉱労働者

雄別炭鉱株式会社の全社員3000人以上解雇。

突然の閉山により、解雇された3737人の作業員とその家族は、生活の基盤を失うことになりました。

閉山後3ヶ月以内での炭鉱住宅等の完全撤収を決定。

ほとんどの労働者が住んでいたのは会社から支給された社宅である。

しかし、閉山当時は日本経済は高度成長期が続いていた時期であり、全国的に人手不足の状況であったた。

炭鉱で働いていた人を目当てに、全国から好条件の求人が集まり、再就職率は90%。多くの作業員は待遇の良い関東地方などの職場へと比較的容易に移っていきました。

雄別で働いていた人は、全国へと散ったのです。

高度成長期の人手不足が、閉山による失業者の再就職をある程度は助けたものの、地域社会の解体という大きな影響は避けられませんでした。

また、企業城下町という特殊な形態が、閉鎖後の地域の荒廃を加速させたと考えられます。

一方それとは逆に、釧路周辺の水産加工工場では深刻な人手不足となっていた。

釧路周辺の水産加工工場の主な人材は、炭鉱で働く夫の妻であった。

夫と共に多くの人が北海道を去ってしまったのです。

1970年。混乱の中、次々と消えていく街

雄別生協は倒産し1970年2月27日閉鎖。

雄別の街にいたのは、当然なのですが雄別炭鉱の社員だけではありません。

雄別の街の発展と共に、この地には多くの個人商店もできていました。

ただ、人々がいなくなれば営業を続けることは難しい。

というかほぼ無理です。

雄別に住み着いた、炭鉱職員以外の人々は、補償もなく自費での引っ越しとなりました。

5月末で、阿寒町役場支所閉鎖。

雄別小学校5月30日廃校。

3月15日には炭鉱から送られていた蒸気の圧力が低下し、調理ができなくなり給食がストップしていた。

6月15日、雄別郵便局閉鎖。

跡形も無く消えた雄別の街の今

人々が消えゆく街。

物質として存在していた街の形すら残らなかった。

雄別炭鉱を中心に発展した企業城下町であった雄別地区は、閉山直後から急速に無人化が進み、病院などの施設は放置されることとなりました。

残った街は物質的にも解体されました。

雄別炭鉱(株)の多額の借金を返済するため、金属や木材、使えるものは全て解体され売りに出されました。

そのため、文字通り、街が無くなってしまいました。

雄別炭鉱から残ったもの

この地を自費で去った個人商店。

その中に今も残るお店があります。

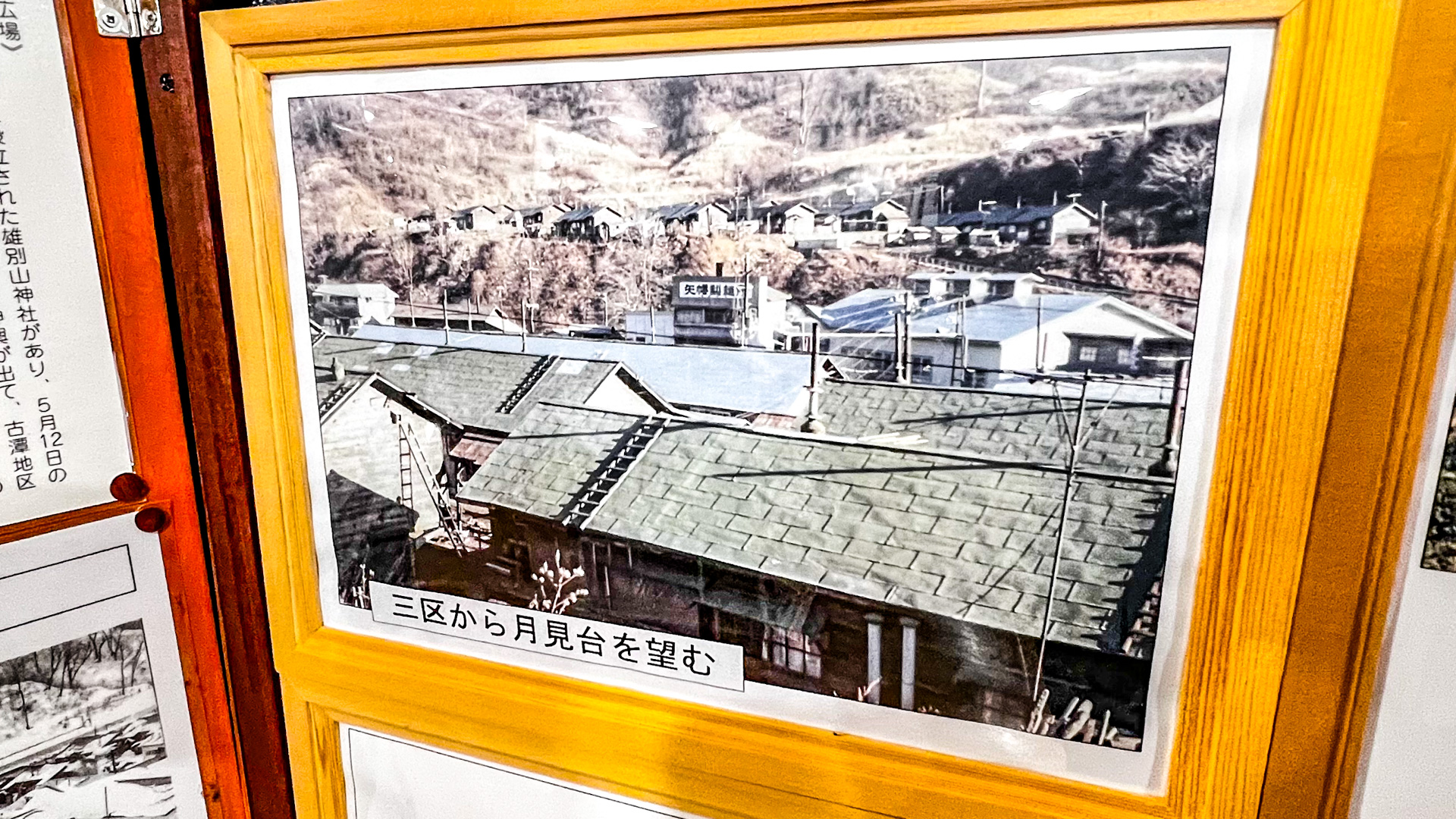

雄別二区(雄別炭鉱病院の北側)にあった、矢幡製麺。

現在の老麺やはたである。

雄別炭鉱閉山から生まれたもの

雄別炭鉱の閉鎖は、3737人もの直接的な失業を生み出しました。

一方で、閉鎖後には阿寒湖を中心とした観光業や、白糠町の工業団地に誘致された製造業など、新たな産業が発展し、新たな職種も創出されました。

人口減少に歯止めを立てるために、企業誘致が行われた。

音別町にロープメーカー、カネヤ製網 道東工場、大塚食品の釧路工場が生まれた。

国道38号線を走り、音別町を抜けるときに見る、大塚製薬工場の看板が生まれたのは雄別炭鉱の歴史の末だったのである。

しかし、これらの新たな雇用が、炭鉱閉鎖によって失われた雇用を完全に補填するには至りませんでした。

炭鉱という特定の技能を持つ労働者が多数失業したことは、地域全体の労働市場に大きな変化をもたらしたと言えるでしょう。

雄別地区では、炭鉱閉鎖とともに、それまで地域社会の中心であった炭鉱関連のコミュニティはほぼ完全に消滅。

雄別炭鉱閉山で、周辺の街の人口も大幅に減少。

当時の阿寒町の人口の約半数が雄別炭鉱で働いていた。

炭鉱閉鎖前は「炭鉱の町」としての強いアイデンティティを持っていた旧阿寒町では、閉鎖後は阿寒湖という豊かな自然を活かした観光の町としての新たなアイデンティティを形成しようとしています。

また、雄別炭鉱の歴史や遺産を観光資源として活用する動きも活発であり、これは新たな地域文化の形成に大きく寄与しています。

雄別炭鉱の詳細情報

所在地:北海道釧路市阿寒町雄別

当サイトの掲載画像使用に関して

当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。

詳細は以下ページよりご確認下さい。