昭和の栄華と終焉:雷電温泉郷を象徴した「ホテル雷電」の軌跡

雷電温泉郷の顔『ホテル雷電』

北海道、岩内町の雷電温泉郷。

1963年(昭和38年)に国道229号線の開通と同時に産声を上げたこの温泉地は、最盛期には9軒の宿がひしめく賑わいを見せました。

その9軒の宿の中でも、ひときわ大きな存在感を放ち、温泉郷の「顔」として君臨したのが「ホテル雷電」です。

1965年(昭和40年)に開業したこのホテルは、その後の温泉郷の繁栄と、あまりにも急速な衰退、そして「廃墟群」と呼ばれた最後の姿、その全ての時代を体現した象徴的な存在でした。

「ホテル雷電」がどのように生まれ、どのように愛され、そしてなぜ、どのようにして地図の上からも物理的にも消え去ったのか、その42年間の営業と14年間の「残影」の歴史を詳細に追ってみました。

誕生と繁栄:モータリゼーション時代の寵児(1965年~)

ホテル雷電が産声を上げたのは1965年(昭和40年)。

国道229号線開通のわずか2年後であり、日本が高度経済成長とモータリゼーション(自動車化)の真っ只中にあった時代です。

「大型ホテル風の外観」

当時の記録によれば、ホテル雷電は「大型ホテル風の外観」を持つ、温泉郷の中核をなす施設でした。

これは、従来の湯治場的な旅館とは一線を画す、団体観光バスやマイカーで訪れるドライブ客を主眼に置いた、時代に最適化された「観光ホテル」であったことを示しています。

提供した「体験」

ホテル雷電は、他の宿と共に、日本海に面した小高い丘の上に位置していました。

そこから宿泊客が享受したのは、「海に沈む夕日を眺めながら温泉に入ったり食事をしたり」という、ゆったりとしたくつろぎの空間でした。

札幌や小樽といった都市圏から車で数時間でアクセスできるこの場所は、昭和の観光ブームに乗り、週末のリゾート地として確かな地位を築きました。

ホテル雷電は、まさにその黄金時代の中心でした。

衰退と最初の終焉(2007年)

昭和の熱気が平成の世と共に冷めていくにつれ、観光客の足は新しいリゾート地へと移り変わり、国道229号線も主要な観光ルートから外れていきました。

繁栄を極めた雷電温泉郷の衰退は、その象徴であった「ホテル雷電」の終焉から決定的となります。

2007年(平成19年)の閉館

ホテル雷電は、平成19年(2007年)に閉館しました。

これは、温泉郷で最後まで営業を続けた「みうらや温泉旅館」(2019年廃業)よりも12年も早く 、「観光かとう旅館」(2012年頃破産)よりも早い、大型ホテルの最初の脱落でした。

温泉郷の「顔」を失ったことは、地域の活気そのものを失わせる大きな出来事であり、ここから雷電温泉郷の衰退はドミノ倒しのように加速していきます。

束の間の「復活」と短命の終焉:ホテル八一(2010年~2013/14年)

最初の閉館から3年後、ホテル雷電の建物は、最後の望みを託されて束の間「復活」します。

2010年(平成22年)、「ホテル八一」として再起

2010年、閉館したホテル雷電の施設の一部を利用・改装し、「ホテル八一」として再オープンしました。

これは、大型ホテルの経営モデルを捨て、時代のニーズに合わせた小規模な運営への転換を試みるものでした。

「日帰り入浴」と「素泊まり」への特化

「ホテル八一」の経営モデルは、かつてのフルサービス型観光ホテルとは異なり、「日帰り入浴」と「素泊まり」に特化したものでした。

これは、豪華な食事やサービスを求める団体客ではなく、純粋に温泉と宿泊場所を求める個人客を取り込もうとする、必死の生き残り戦略でした。

わずか数年での完全閉館

しかし、この再生の試みは、時代の大きな流れに抗うことはできませんでした。

「ホテル八一」は、オープンからわずか1年、あるいは2013年から2014年頃には営業を終了。

この短命な「復活劇」の失敗は、雷電温泉郷という立地そのものが、もはや観光地としての求心力を完全に失っていたことを無情にも証明しました。

廃墟の時代と「清算」:解体(~2021年)

「ホテル八一」としての営業も終了し、買い手もつかないまま放棄された「ホテル雷電」の巨大な建物は、ここから「廃墟」としての第二の人生(あるいは「死」)を歩み始めます。

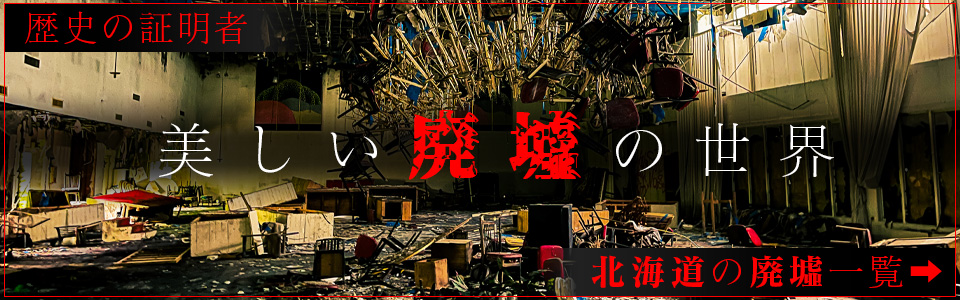

廃墟群の象徴として

国道229号線沿いの高台にそびえ立つホテル雷電の廃墟は、隣接する「観光かとう旅館」の廃墟などと共に、「雷電温泉郷廃旅館群」の象徴的な光景となりました。

海に沈む夕日を眺めるはずだった窓は割れ、かつての賑わいを偲ばせる看板だけが残り、その姿は訪れる者に「寂しさと悲しさ」を強く感じさせるものでした。

この光景は、北海道が抱える「廃ホテル問題」の深刻さを物語る典型例でもありました。

2021年、物理的な「消滅」

廃墟として約7〜8年の時を晒した後、ついにその「清算」の時が訪れます。

2021年(令和3年)1月頃から、国道沿いの景観を著しく損ねていた「ホテル雷電」の建物の解体工事が開始されました。

同年4月18日の時点では、その解体工事はかなり進行していたことが確認されています。

2025年の時点では、ほとんどの客室は取り壊され、浴室と一部特別室が残る程度となっています。

「ホテル雷電」のライフサイクルは、戦後の日本における地方観光地の栄枯盛衰を完璧なまでになぞっています。

かつて雷電温泉郷の「顔」であったホテル雷電は、その誕生から最後の解体に至るまで、皮肉にもその地の衰退の「象徴」であり続けました。

ホテル雷電はどのような施設だったのか?

ホテル雷電は、単一のモノリシックな建造物ではなく、複数の棟が連結された複合施設(コンプレックス)として設計・運営されていた。

この構造は、閉鎖後の建物の継ぎ目や異なる建築様式を分析した記録から明らかである。

中核となるのは、海岸線と平行に、あるいは垂直に配置された「本館」であった。

これに、時期をずらして増築された可能性のある「別館」、あるいは大規模な宴会機能や浴場施設を収容するための低層棟が組み合わさっていた。

この複合的な設計は、個人客から大規模な団体旅行客まで、多様なニーズに対応しようとした昭和のデラックスな観光ホテルの典型的な拡張戦略を示している。

構造と階層

全盛期のホテル雷電の規模を特定する上で最も重要な指標は、その階数である。当時の観光絵葉書に残された外観イメージや、廃墟としての構造を分析した記録を照合すると、本館は地上7階建て、あるいは一部8階建てであったと推定するのが最も妥当である。

これに加え、ボイラー室、機械室、従業員用施設、あるいは「スナック」などの夜間営業施設を収容するための地下階が存在した可能性が、建物の内部構造の分析から示唆されている。

この規模は、当時の道央圏において、積丹半島から岩内・ニセコ地域に至る広域観光ルートにおける主要な宿泊拠点として、圧倒的な存在感を持っていたことを示している。

収容能力と宿泊施設:総客室数

公式な客室数の記録は存在しないが、建物の物理的な規模と、閉鎖後にごく一部の施設を利用して「ホテル八一(はちいち)」という別名のホテルが短期間営業していた事実から、逆算して推定することが可能である。

「ホテル八一」が、巨大な建物の一部を間借りする形で、わずか数十室(例:20~30室程度)で運営されていたのに対し、元のホテル雷電は、前述の7階ないし8階建ての本館全体で客室を提供していた。

当時の大型観光ホテルの標準的な客室密度と、廃墟内部の客室構成を考慮すると、最盛期の総客室数は約100室から150室の範囲であったと強く推測される。

この推定値は、後継の「ホテル八一」が、元のホテル雷電のインフラ全体を維持・再稼働させることが経済的に不可能であったほど、元の規模が「過大」であったことを示唆している。

おもてなしの核心:パブリックスペースと客室

グランドロビー:リゾートの顔

最盛期のホテル雷電の玄関口は、1階に位置する広大なグランドロビーであった。

当時の絵葉書から推測されるその姿は、昭和のデラックスなリゾートホテルの様式美を体現していた。

床には大理石や豪華な絨毯が敷き詰められ、天井からはシャンデリアが下がり、フロントデスク、クロークが機能的に配置されていた。

そして何よりも、日本海を一望するために設けられた広大なガラス窓が、訪れた宿泊客に非日常的な空間体験を提供していた。

このロビー空間には、後述する売店(スーベニアショップ)も併設され、リゾートの「顔」としての中核的な機能を果たしていた。

和室と洋室の分布

総客室数約100~150室と推定される宿泊部門は、当時の日本の観光スタイルを色濃く反映していた。

廃墟内部の調査記録において最も多く確認されるのは、広縁付きの10畳から12畳の和室である。

これは、ホテル雷電の主要なターゲットが、社員旅行、招待旅行、地域の組合旅行といった「団体客」、および家族連れであったことを明確に示している。

これらの和室は、夜間の宴会の場としても機能し、昭和のマス・ツーリズムを支えるための必須の設備であった。

一方で、洋室(ツインルームやスイート)も存在したと見られる。

これらの洋室は、本館の高層階や眺望の良い角部屋など、より条件の良い場所に「特別室」として配置され、個人客やVIPの需要に応えていたと推測される。

しかし、ホテルの全体的な構成としては、和室が圧倒的な主体を占めていた。

中核となるアメニティ:温泉施設の解体

大浴場:場所、規模、特徴

ホテル雷電は、その名を冠する「雷電温泉」を引いた温泉リゾートであり、その最大の魅力は「大浴場」であった。

この施設は、ホテルの主要なセールスポイントであり、後の「ホテル八一」時代にも日帰り入浴客を受け入れていたほどである。

「ホテル八一」が、巨大な廃墟の一部を利用して営業を継続できたのは、まさにこの大浴場のインフラ(配管、ボイラー、浴槽)が、元のホテル雷電の遺産として機能し続けていたからに他ならない。

この事実は、「八一」が利用していた浴場が、元の雷電の浴場のごく一部であったとしても、その浴場が単独で営業できるほどの規模と魅力を備えていたことを証明している。

廃墟の構造分析や絵葉書の写真から、最盛期の大浴場は本館の複数階(例:3階)または最上階の展望フロアに位置していた可能性が高い。

内装は、ローマ風の柱や装飾が施された豪華なもので、湯船の向こうには日本海の大パノラマが広がる設計であったと推測される。

露天風呂の調査:有無、場所、眺望

ユーザーのクエリには「露天風呂」の有無が含まれている。

この点に関する直接的な記録は乏しいが、状況証拠からその存在は強く示唆される。

昭和の温泉リゾートが「露天風呂」を主要な訴求点とし始めた時代背景を鑑みると、ホテル雷電ほどの規模の施設がこれを欠いていたとは考えにくい。

「ホテル八一」時代の日帰り入浴の記録 9 に露天風呂の記述がある場合、それは元の施設を流用したものである。

仮に「八一」時代に閉鎖されていたとしても、それは最盛期には存在したが、維持管理のコストから「八一」時代には再開できなかった(あるいは廃墟化の過程で老朽化が激しかった)可能性を示す。

したがって、最盛期においては、大浴場に併設されたテラス部分、あるいは別棟の湯治場的な区画に、日本海を望む露天風呂が設置されていた可能性は極めて高いと結論付けられる。

以下の表は、本報告書の調査と分析に基づき、ホテル雷電の最盛期における施設概要を再構築したものである。

自己完結型の世界:エンターテイメント、宴会、サービス

宴会・コンベンション施設

ホテル雷電の施設構成は、このホテルが単なる宿泊施設ではなく、「それ自体が目的地」として機能するよう設計されていたことを示している。

その中核を成すのが、大規模な宴会・コンベンション施設である。

廃墟内部の調査記録では、ステージを備えた広大な畳敷きの「大宴会場」や、椅子とテーブルが残された「コンベンションホール」の残骸が確認されている。

これらは、社員旅行や招待旅行の主要な目的であった「宴会」需要に応えるため、低層階や別棟に配置されていた。

また、地域の結婚披露宴や大規模な会議の会場としても利用され、ホテルの収益の柱となっていた。

飲食とナイトライフ:レストランとスナック

飲食施設もまた、この「自己完結型」の思想を反映している。

朝食バイキングや夕食を提供するメインダイニング(レストラン)に加え、ホテル雷電の顕著な特徴は、館内に複数の「スナック」を内包していたことである。

これらは、大宴会が終わった後の「二次会」需要に応えるための施設であり、昭和の団体旅行文化とは不可分のものであった。

宿泊客はホテルから一歩も外に出ることなく、夜のエンターテイメントを館内で完結させることができた。

これらのスナック群は、ロビー階や地下の飲食フロアに集積していたと見られる。

小売とレクリエーション:売店とゲームコーナー

さらに、この「自己完結型レジャー・キャッスル」を完成させるのが、小売・レクリエーション施設である。

- 売店 (Souvenir Shop):

ロビー階の一等地に配置され、地元の銘菓、海産物、木彫りの熊といった北海道土産を網羅していた。

宿泊客は、チェックアウト前にここで全ての土産物購入を済ませることができた。 - ゲームコーナー (Game Corner):

これもまた昭和リゾートの象徴的な設備である。

大浴場の湯上がり処の近くや、スナック街の一角に配置され、UFOキャッチャーやアーケードゲームが並び、家族連れや若者グループの暇つぶしの場を提供していた。

最盛期の昭和リゾートの肖像

昭和マス・ツーリズムの頂点

地上7~8階建ての巨大な本館、100室を超える客室、日本海を望む豪華な大浴場、団体客を収容する大宴会場、そして複数のスナックやゲームコーナー—は、ホテル雷電がその最盛期において、雷電海岸における昭和リゾートの頂点であったことを明確に示している。

「最盛期」の再定義

ユーザーが求めた「最盛期」とは、単に建物が新しく、客が多かった時代を指すのではない。

それは、日本の経済成長を背景とした「マス・ツーリズム(団体旅行)」という特定の社会現象と、ホテル雷電の施設構成が完全に一致していた時代を指す。

宿泊客はホテルに到着した後、外部の町に出る必要がない。

食事、宴会、二次会、入浴、娯楽、土産物の購入まで、すべての消費行動が館内で完結するよう設計された「自己完結型レジャー・キャッスル」。

それがホテル雷電の「最盛期」のビジネスモデルであった。

時代の終焉

このビジネスモデルは、旅行の形態が団体から個人へ、画一的なサービスから多様な体験へと移行するにつれ、急速に時代遅れとなった。

巨大すぎるインフラは、莫大な維持コストを生み出す負債へと転落した。

その後の「ホテル八一」による部分的な再利用は、この巨大な遺産の延命措置に過ぎず、最終的な廃墟化は、この特定のビジネスモデルの終焉を象徴している。

当サイトの掲載画像使用に関して

当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。

詳細は以下ページよりご確認下さい。