旧狩勝隧道とは?

北海道、新得町。深い緑に覆われた狩勝峠の山中に、忘れ去られた鉄路の残骸が点在する。苔むしたコンクリートの基礎、朽ち果てた信号場の跡地 、そして、固く閉ざされ、内部から冷たい湿気を滲ませる古びたトンネルの坑門 。ここは『旧狩勝隧道』。かつて北海道の大動脈として栄えた旧狩勝線(根室本線 旧線)が貫いた峠の心臓部である。

北海道十勝地方の新得町と南富良野の間にある狩勝峠。現在は国道38号線が通っているが、昔は国道38号線の道に沿う位置に鉄道が通っていた。そして、現在でも狩勝峠山頂のすぐ下に、旧狩勝隧道と新内隧道が残っている。

これらの隧道は鉄道のために掘られたトンネルである。

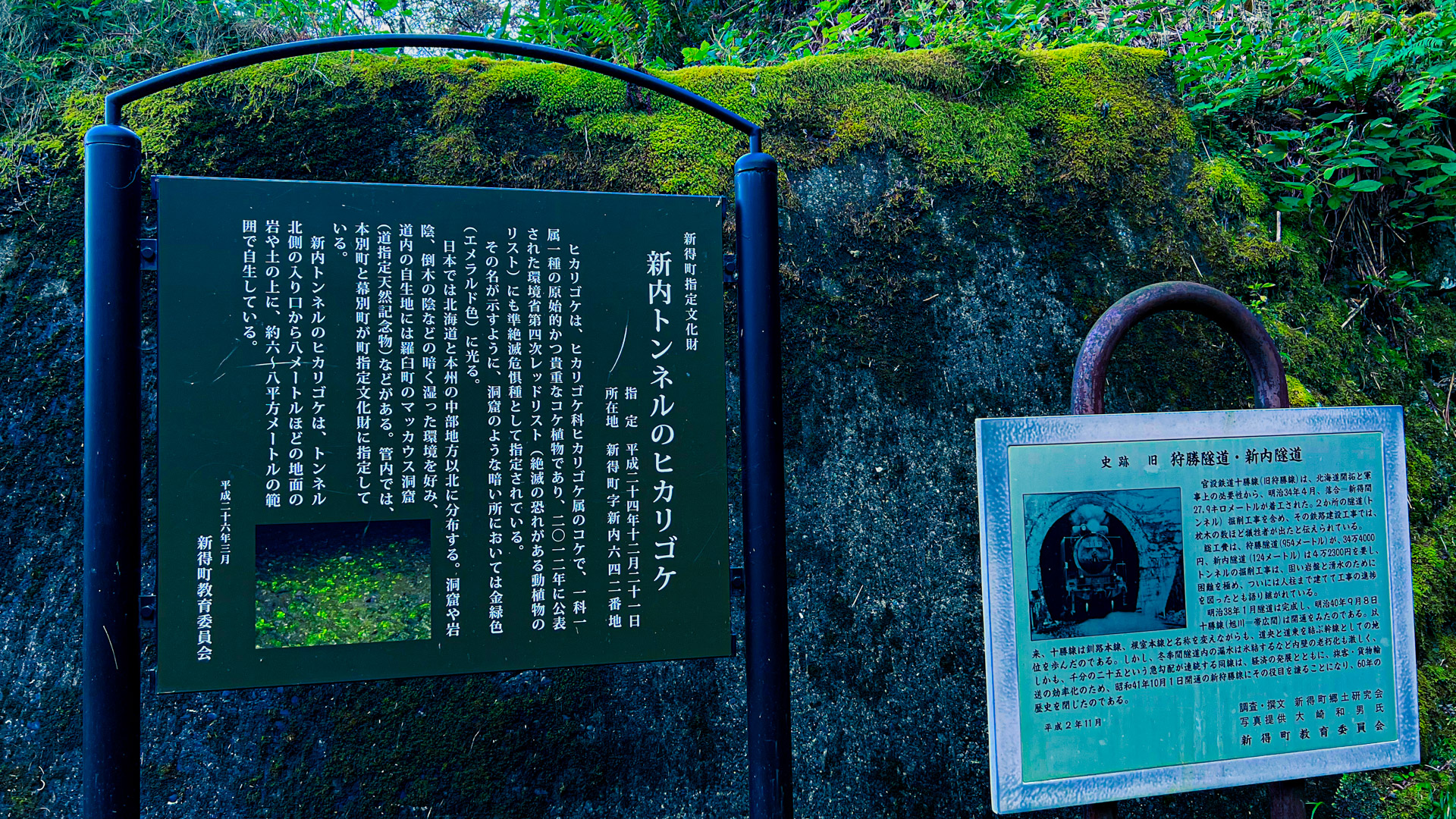

史跡 旧 狩勝隧道・新内隧道

官設鉄道十勝線(旧狩勝線)は、北海道開拓と軍事上の必要性から、明治34年4月、落合一新得間27.9キロメートルが着工された。

2か所の隧道(トンネル)掘削工事を含め、その鉄路建設工事では、枕木の数ほど犠牲者が出たと伝えられている。

総工費は、狩勝除道(954メートル)が、34万4000円、新内路道(124メートル)は4万2300円を要し、トンネルの掘削工事は、固い岩盤と湧水のために困難を極め、ついには人柱まで建てて工事の進歩を図ったとも語り継がれている。

明治38年1月隧道は完成し、明治40年9月8日十勝線(旭川一帯広間)は開通をみたのである。

以来、十勝線は釧路本線、根室本線と名称を変えながらも、道央と道東を結ぶ幹線としての地位を歩んだのである。

しかし、冬季間道内の漏水は水結するなど内壁の老朽化も激しく、しかも、千分の二十五という急配が連続する同線は、経済の発展とともに、旅客・貨物輸送の効率化のため、昭和41年10月1日開通の新狩勝線にその役目を譲ることになり、60年の歴史を閉じたのである。

尋常じゃない数の人柱

旧狩勝隧道はタコ部屋労働によって造られたトンネルであった。

日本全国から

明治時代、北海道の開拓と国防の要請から、道央と道東を結ぶ鉄道建設が急務とされた 。しかし、標高644mの狩勝峠越えは、当時の技術にとって想像を絶する難事業であった。1000m進むごとに25m上昇する急勾配 (25/1000)、最小半径180mという急カーブの連続 。そして、行く手を阻む堅い岩盤と、予測不能な大量の湧水 。自然そのものが、人間の侵入を拒んでいるかのようであった。

この過酷な工事現場では、「枕木の数ほどの犠牲者が出た」と語り継がれている 。劣悪な環境、未熟な技術、そして容赦ない自然の猛威。落盤、出水、過労、病気…死は常に労働者たちの隣にあった。特に、全長954mの狩勝隧道と124mの新内隧道の掘削は困難を極めた 。

さらに、この時代の北海道における大規模土木工事には、暗い影がつきまとう。いわゆる「タコ部屋労働」である 。全国から金に釣られた多くの労働者が、海を超えて運ばれてきた。劣悪な環境下で逃亡も許されず、文字通り死ぬまで酷使されたという。監禁、監視下に置かれ、日々過酷な肉体労働が強要されたのだ。常紋トンネルなど、他の北海道の鉄道建設現場では、強制労働や非人道的な扱いの実態を示す記録や証言が残されており 、狩勝線の工事においても同様の悲劇があったのだ。

そして、この隧道の建設にまつわる最も人々を震えあがらせたのは「人柱」の存在である。難航する工事を前進させるため、あるいは頻発する事故を鎮めるために、生きた人間をトンネルの基礎や壁に埋め、土地の神々への生贄としたというのだ。科学的根拠のない迷信とはいえ、固い岩盤と大量の湧水に阻まれた絶望的な状況下で、追い詰められた人々がそのような儀式に頼ったとしても不思議ではない。

この人柱の存在は北海道内に存在した他の多くのタコ部屋労働者の耳にも入っていた。タコ部屋労働の経験を身内に向けて送った手紙『石島福男書簡』にもその内容が掲載されている。

タコ部屋労働の実情と、石島福男書簡の詳細は以下のページにて。

過酷な環境により、『枕木の数ほど犠牲者が出た』。

そしてその死体は人柱となって埋められている。

旧狩勝隧道の誕生そのものが、夥しい死と苦痛、そして人道に反する行為の疑惑に彩られている。それは単なる過去の出来事ではなく、この地に渦巻く怪異の根源、最初の呪詛として、今なおトンネルの礎に深く刻み込まれているかのようだ。この土地自体が、その創生に関わった者たちの血と涙、そして怨念によって穢されているのではないか。最初の犠牲者たちの魂が、この foundational trauma (根源的な心的外傷) から解放されることなく、今も隧道の闇に囚われているのかもしれない。

そこに留まる霊

この場所は、新内隧道と旧狩勝隧道が立て続けにある。

その間の森の中や隧道内に佇む男が多く目撃されている。

「まりも号」脱線事件の現場となった新内第一号橋梁、通称「まりも橋」 。現在は遊歩道の一部となっているが、事件の案内板が設置され 、その過去を静かに伝えている。この橋の周辺に差し掛かると、季節に関わらず急激に気温が下がり、言いようのない不安感や、時には強い怒りのような感情に襲われることがあるという。橋の袂や下の沢を覗き込むと、一瞬、黒い影が横切るのを見たという報告もある。未解決事件の無念や、妨害工作を行った者の怨念が 、今もこの場所に漂っているのかもしれない。

また狩勝隧道の奥の方から、唸る様な低い声が聞こえたとの経験談も多い。

誰がどの様に考えてもその姿の主は、今も隧道の下に眠る多くのタコ部屋労働者の死体であろう。

埋められた記録はあるが、掘り起こされた記録はない。

過酷な路線だった狩勝隧道

官設鉄道十勝線(旧狩勝線)狩勝隧道(新得側)

馬踊形の断面をした煉瓦造による単線隊道です。

明治34(1901)年、海抜644mの狩勝峠直下の狩勝隧道 (ずいどう)の工事が着手されました。

工事は、掘削地の岩質が一定せず、また固い岩層に突き当たったり、予想を超えた湧水にはばまれ1日30cm〜90cmしか掘削できない手作業の難工事で開通までに3年半を要し、明治38 (1905)年1月に完成しました。

その後、大正11(1922) 年に36mの延長工事があり954mになりました。

また、随道内は25/1000という急幻配が続くため機関士は排煙と熱気に苦しめられ続けました。

その隧道の環境改善策として昭和23 (1948) 年11月に遮風用の垂れ幕が新得側出口に設置されました。

操作は上り列車後部が魔道に入りきったと同時に入り口上部に引き上げてある厚手のシート造りの垂れ幕 (ウエイト付き)を瞬時に下げて入り口を塞ぎます。

これにより排煙を列車後部に吸い寄せて運転室に排煙などがまとわりつくのを防止する装置です。

24時間体制で保線係員が操作していました。

昭和41 (1966) 年10月1日、落合一新得間の新線への切替で廃止されました。

狩勝隧道での事故

明治40年(1907年)に開通した狩勝隧道は、その瞬間から新たな苦難の舞台となった。狩勝隧道を蒸気機関車で走り抜けるのは、かなり過酷な行為だったのだ。25/1000という急勾配による蒸気機関車の速度低下と、煉瓦造りの狭いトンネル断面 。トンネル内の上り勾配による排煙・排熱の増加。蒸気機関車が吐き出す煤煙と水蒸気は逃げ場を失い、トンネル内に充満。その熱による上昇気流の発生と、列車自体の移動による気流の変化で、大量の煤煙・蒸気・熱が機関車にまとわり付く。機関士や火夫(機関助士)たちは、摂氏50度を超え、湿度100%にも達する灼熱と、石炭ガスによる酸欠、窒息の危険に常に晒され続けた 。この過酷さ故に、狩勝隧道は「魔のトンネル」と恐れられた 。ある記録によれば、昭和6年から16年の10年間だけで36名の乗務員が事故に遭い、うち2名が急性熱中症で命を落としたという 。トンネル坑口には、煤煙の逆流を防ぐための風除け幕が設置されるほどであった 。

この「魔のトンネル」という呼び名は、単に物理的な危険性だけを指していたのだろうか。灼熱と煤煙に満ちた暗闇の中で、死と隣り合わせの労働を強いられた乗務員たちが、そこに物理的な危険以上の、何か得体の知れない悪意のようなものを感じ取っていたとしても不思議はない。絶え間ない死の恐怖と極度の疲労は、彼らの精神を蝕み、「魔」という言葉に超自然的な意味合いを重ね合わせたのかもしれない。

昭和6〜16年の10年間に起きた狩勝隧道内の蒸気機関車乗務員事故は36名。

うち2名は死亡した。

1939年に起きた事故

1939年(昭和14年)8月に起きた事件では、列車が狩勝隧道を通過中に乗務員が酸欠状態に陥り、機関士2名、機関助士2名、機関士見習1名の乗員5名全員が意識を失った。

そのまますぐ先にあった停車するはずの、狩勝信号場を通り過ぎた。

その後、機関士見習が意識を取り戻して制動弁を操作。

直後に本人は再び気を失ったが列車は落合駅構内で停止し大事故を免れた。

多くの抗争を呼んだ

戦後、労働者の権利意識が高まると、この劣悪な労働環境は激しい労働争議へと発展する(狩勝トンネル争議) 。国鉄労働組合は、トンネルの改築、手ぬぐい(マスク代わり)や手当の支給・増額などを要求 。しかし交渉は難航し、昭和23年(1948年)には乗務拒否や職場放棄が頻発、列車の運休や遅延が相次いだ 。当局との対立は激化し、逮捕者が出る事態となり、ついには組合幹部が抗議の自殺を図るという悲劇まで起きた 。この争議は、多くの関係者に深い遺恨を残し、トンネルが廃止される昭和41年(1966年)まで、その禍根は尾を引いた 。

まりも号脱線事件

1951年(昭和26年)には『まりも号脱線事件』が発生した。

釧路発函館行きの上り急行『まりも』号(C57形蒸気機関車牽引、客車9両、D51形蒸気機関車推進)が、新得駅を出て狩勝峠にさしかかったところで脱線した。

乗客470名に怪我はなく、機関士2名が軽傷を負った。

調査の結果、原因は事故ではなく、何者かが故意にレールの継ぎ目板を外し、レールを4cmずらしたことによる、明確な妨害工作(列車往来危険事件)であった 。

警察による関係者の大規模な聞き取り調査を行ったが、犯人は見つからぬまま未解決事件となった。

この手口は、当時頻発していた国鉄関連の不可解な事件(下山事件、三鷹事件、松川事件など) と類似しており、また、激しい労働争議の最中であったことから、警察は組合関係者を重点的に捜査した 。荷物車に積まれていた現金200万円を狙った強盗説も浮上したが 、有力な証拠は見つからず、事件は未解決のまま迷宮入りとなった 。この事件は、労働争議の対立をさらに深刻化させ、地域社会に拭い去れない疑心暗鬼と怨恨を残した。

今も生き続ける『苦しみ』

封鎖されたトンネルの坑門に近づきすぎた者の体験談がある。坑門を乗り越えようとフェンスに足をかけた。それほど、高さはなく、簡単に乗り越えられそうと思った矢先、突然、呼吸が苦しくなり、喉が締め付けられるような感覚に襲われる。同時に、真夏でもないのに猛烈な熱気を感じたり、石炭が燃えるような臭いが鼻をついたりするという。それはまさに、かつて機関士たちを苦しめた「魔のトンネル」の状況そのものである 。トンネル内に閉じ込められた苦痛の記憶が、訪れる者に憑依するかのように追体験をさせられる。

「まりも号」脱線事件の現場となった新内第一号橋梁、橋台がレンガ造りの通称「まりも橋」 。現在は事件の案内板が設置され 、その過去を静かに伝えている。この橋の周辺に差し掛かると、季節に関わらず急激に気温が下がり、言いようのない不安感や、時には強い怒りのような感情に襲われることがあるという。橋の袂や下の沢を覗き込むと、一瞬、黒い影が横切るのを見たという報告もある。未解決事件の無念や、妨害工作を行った者の怨念が 、今もこの場所に漂っているのかもしれない。

新内隧道

新内隧道は狩勝隧道に向かうと手前側にある短いトンネルである。

現在もトンネル内に湧水が発生しており、それによって北海道内でも絶滅危惧種にも選ばれた希少なヒカリゴケが自生。

トンネル脇の道を行けばすぐに新内隧道の裏側に到着する。

トンネルはそれほど長くはない。

内部は崩落しており、現在はそれぞれの出入り口は繋がっていない。

裏側内部にはたくさんのコウモリが飛び交っている。

旧狩勝隧道への行き方

旧狩勝隧道。それは単なる打ち捨てられたトンネルではない。その煉瓦と土砂の奥には、計り知れないほどの人間の苦しみと悲しみが今も堆積している。過酷な自然との戦いの中で流された血と汗 、煤煙と熱気に蝕まれ、あるいは事故で失われた命 、そして憎しみと絶望が渦巻いた労働争議の記憶。この場所に刻まれた負の歴史の重さは、訪れる者の心に直接響いてくるかのようだ。

心霊現象の真偽を問うことは、ここでは意味をなさない。重要なのは、この地に纏わる数々の暗い伝説や怪異譚が、紛れもない人間の苦難の歴史から生まれているという事実である。語られる恐怖は、忘れ去られた者たちの声なき声であり、孤独な廃墟となった環境の中で増幅された、リアルな痛みの残響なのだ。

当サイトの掲載画像使用に関して

当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。

詳細は以下ページよりご確認下さい。