紋別にあった唯一の湯治場

オホーツクの深奥、北海道紋別市の山懐。海岸にある紋別市街から大きく離れ、25キロほど内陸にある鴻之舞(こうのまい)地区。

かつて「東洋一」と謳われた鴻之舞金山の壮大な物語が眠っている 。大正から昭和にかけて、日本の近代化を支えるほどの金・銀・銅等を産出し、山間には数多の夢と欲望、そして人々の生活が息づいていた。その中でも金は、日本で3位の実績を持っていた。

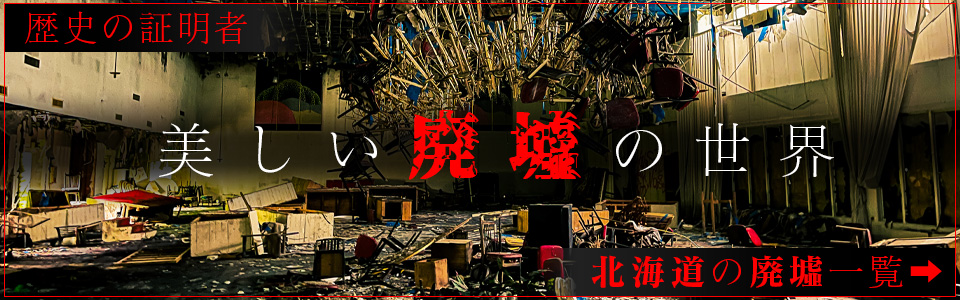

そんな鴻之舞鉱山は1973年に閉山。資源の枯渇と共にその栄華は幕を閉じ、活気に満ち溢れた町は静寂へと還った。そして今、その地にひっそりと佇むのが、「鴻之舞不動温泉」の廃墟である。自然の懐に抱かれ、風雪に耐えながらも、訪れる者に過ぎ去りし日々の記憶を囁きかけるかのようなその姿は、一種独特の美しさを湛えている 。

当時この鴻之舞地区は多くの人が住む地域であった。

そんな鴻之舞地区の、高山にぽつんと残る温泉宿の跡。

鴻之舞不動温泉。

別名、鴻之舞不動健康センター。

1977年開館

1985年閉館。

約8年という短い営業期間だった。

今となれば周囲に十数キロはほとんど民家もなく、なぜこんな場所に、、、と思える場所である。

鴻之舞不動温泉の浴室の他、別棟で客室が存在していた。

今は浴室の残骸だけがはっきりと残っている。

ただ、外的な力が加えられたかのような倒壊の跡である。

温泉は温泉水プラス、ラドン温泉。

鴻之舞金山盛衰史 – 黄金郷の光と影

オホーツク海沿岸のゴールドラッシュの一翼を担い、一時は日本の財政にも影響を与えたと言われる鴻之舞金山 。その発見から閉山に至るまでのドラマチックな歴史は、日本の近代産業史における輝かしい成功と、資源開発に伴う宿命的な終焉を象徴している。

1. 発見と開発の黎明期

鴻之舞金山の物語は、大正4年(1915年)頃、上藻鼈(かみもべつ)地区の沢で砂金が発見されたという噂から始まる 。これに触発された池沢亨、飯田嘉吉といった地元有志たちが探査に乗り出し、鉱区を出願したのが、この巨大金山誕生の端緒であった 。当初、山名はアイヌ語の「クオノマイ」(仕掛け弓のある処)に由来する「久保之舞」や「久宝能舞」が候補とされたが、最終的には「鴻(おおとり)が辺りを威嚇して今にも飛び立とうとする様」をイメージし、発展への願いを込めて「鴻之舞」と命名されたと伝えられている 。

この有望な鉱床の発見は、やがて大手資本の注目を集めることになる。大正6年(1917年)、住友総本店(後の住友金属鉱山株式会社)が当時の金額で90万円という巨額を投じて鉱業権を買収 。これにより、鴻之舞金山は個人経営の域を脱し、組織的かつ大規模な開発の時代へと突入した。この大手資本の参入こそが、鴻之舞を単なる砂金採取地から、後に「東洋一」と称される大鉱山へと飛躍させる決定的な転換点となったのである。

2. 東洋一の黄金郷へ – 最盛期の輝き

住友による本格的な開発が始まると、鴻之舞は急速に変貌を遂げる。大正7年(1918年)には日量15トン処理の製錬所が完成し、操業を開始 。その後も鉱量の発見と技術の進歩に伴い、製錬所の処理能力は段階的に拡張されていった 。同時に、鉱山で働く人々のための医療施設や教育施設も整備され、山間に新たな町が形成されていった 。

昭和初期から昭和30年(1955年)頃にかけて、鴻之舞金山はその最盛期を迎える。昭和17年(1942年)には従業員数が約4,600人、その家族を含めた人口は13,000人 、資料によっては16,000人 にも達したと記録されており、一躍国内第一位の産金量を誇るに至った 。そして昭和30年(1955年)には、年間産金量が2.98トンと史上最高を記録し、文字通り「東洋一の黄金郷」としてその名を轟かせた 。この輝かしい時代を支えたのは、絶え間ない探鉱努力と、選鉱・製錬技術の向上、そして何よりも過酷な環境下で働き続けた多くの人々の力であった。鉱石や物資、そして人々を運ぶために、鴻紋軌道(昭和18年完成) をはじめとする交通インフラも整備され、山間の僻地は活気に満ちた一大産業拠点へと変貌を遂げたのである。

3. 戦時体制下の変転と再興

順風満帆に見えた鴻之舞金山であったが、昭和18年(1943年)、戦時下の国家総動員体制は金山にも大きな影響を及ぼす。金の国際的意義が薄れ、銅や鉄といった軍需物資の増産が優先される中、「金山整備令」が発令され、鴻之舞金山も一時休山を余儀なくされた 。多くの人員や資材は、他の重要鉱山へと転用されたが、鴻之舞はその規模と重要性から「保坑鉱山」に指定され、残留したわずかな人員によって、延長32kmにも及ぶ坑道は維持管理されたという 。この時期、鴻紋軌道も本来の鉱石輸送ではなく、休山した鉱山設備の転用輸送に従事するという皮肉な運命を辿った 。

終戦を迎え、日本が復興へと舵を切る中で、鴻之舞金山も再び息を吹き返す。昭和24年(1949年)には本格的な再操業が始まり、昭和26年(1951年)には日量600トン処理の新たな施設が完成。翌年には第三次復旧として日量1,200トン規模へと操業が拡大され、再び日本の経済復興に貢献していくことになる 。戦後の混乱期を乗り越え、鴻之舞は再び黄金の輝きを取り戻そうとしていた。

4. 落日の時 – 資源枯渇と閉山

しかし、栄華を極めた黄金郷にも、やがて落日の時が訪れる。昭和40年代に入ると、長年にわたる採掘の結果、鉱脈の品位低下と鉱量の枯渇が顕著になってきた。かつては1トンあたり52.5gもの金を含有したという高品位鉱石も 、次第にその姿を消していった。最新技術を導入し、探鉱努力が続けられたものの、かつての勢いを取り戻すことは困難であった。

そして昭和48年(1973年)、鴻之舞金山はついにその56年間にわたる輝かしい歴史に幕を下ろす 。閉山までに産出された金は約64.7トンから72.6トン、銀は約965トンから1,240トンにのぼり 、日本の鉱業史に大きな足跡を残した。閉山は、この地で生活を営んでいた多くの人々にとって、生活基盤の喪失を意味した。企業城下町として栄えた鴻之舞は、その支柱を失い、人々は新たな生活の場を求めて山を降りていった。かつて3,000戸もの従業員住宅が谷を埋め尽くした町は 、急速に活気を失い、やがて無住の地へと変貌を遂げたのである 。「閉山と共にゴーストタウン化し、今では東洋一の金山の面影はまったくありません」という元住民の言葉は 、その寂寥感を如実に物語っている。

鉱山町の賑わいと人々の暮らし – 鴻之舞の原風景

鴻之舞金山の繁栄は、オホーツクの山間に未曾有の規模の「都市」を出現させた。そこには、全国各地から、あるいは海を越えて集まった数多の人々の生活が息づき、独自の文化と社会が形成されていた。金が生み出す富と活気の影で、厳しい労働や格差も存在したが、人々は日々の暮らしを営み、共同体を築いていたのである。

1. 山間に生まれた都市 – 鴻之舞の街並み

最盛期には1万人を超える人々が暮らした鴻之舞は 、南北5.5kmにも及ぶ市街地を形成するに至った 。その中心を成したのは、谷間を埋め尽くすように建てられた3,000戸もの従業員住宅、いわゆる社宅群であった 。これらの社宅は、「給与住宅」と称され、職員向けと鉱夫向けに明確に区分されていたという記録が残る 。特に興味深いのは、職員と鉱夫の中間職として「助手制度」が昭和9年以降に確立され、その住居においても鉱夫社宅とは異なる仕様(全室畳敷き、縁側の有無など)が設けられていた点であり、当時の社会階層が住環境にも反映されていたことを示している 。

生活を支えるインフラも充実していた。子供たちの教育のためには小学校(大正8年鴻之舞教授所開設、後に小学校 )や中学校(昭和22年開設 )が設けられ、医療を担う鉱山病院 、日用品を供給する複数の配給所 、さらには郵便局、警察署、消防署といった行政機能も備わっていた 。これらの施設は、鴻之舞が単なる作業場ではなく、一つの完結した都市としての機能を有していたことを物語っている。

そして、この山間の都市の生命線となったのが、鉱石、資材、そして人々を運んだ輸送網である。紋別駅とを結んだ全長28kmの鴻紋軌道 、山を越えて鉱石や物資を運んだ元山索道や鴻丸索道(昭和7年完成、丸瀬布間22km) は、まさに鉱山の動脈であり、その賑わいを支える基盤であった。

2. 働く人々の日常と福利厚生

鴻之舞の富を産み出したのは、言うまでもなくそこで働く人々の力であった。しかし、その労働環境は必ずしも恵まれたものばかりではなかったようだ。賃金体系に関する断片的な記録からは 、職種による格差の存在がうかがえる。また、特筆すべきは朝鮮人労働者の存在である。彼らは時に過酷な労働条件の下で働かされたとされ、その実態については今もなお調査が続けられている 。昭和15年には、鴻之舞で労働災害により重傷を負い、指を失った朝鮮人労働者の記録も残っている 。

一方で、企業側は従業員の福利厚生にも力を入れていた。「金山の最盛期、従業員への福利厚生も充実。街には無料の共同浴場や映画館もありました」との証言は 、当時の様子を伝える貴重な手がかりである。

鉱山労働者にとって、日々の厳しい労働の疲れを癒す共同浴場の存在は極めて重要であったと考えられる。あけぼの町跡付近には浴場跡が確認されており 、これは鉱山付属の無料の共同浴場であった可能性が高い 。過酷な坑内作業の後、湯に浸かり汗を流す時間は、肉体的な回復だけでなく、精神的な安らぎをもたらし、明日への活力を養う場であったろう。また、そこは情報交換や親睦を深める社交の場としても機能していたと想像される。

娯楽施設もまた、鉱山町の生活に彩りを与えていた。集会所としても利用された映画館「恩栄館」 をはじめ、総合グラウンド、プール、武道場「光風殿」 といった施設は、当時の管内でも誇るべき充実ぶりであったという。別の炭鉱の例ではあるが、「娯楽の殿堂と言われた親友会館」 のような施設が、映画上映や芸能人の興行で賑わったという記録もあり、鴻之舞にも同様の活気があったことが推測される。

日々の生活に必要な物資を供給する購買施設も整備されていた。鉱員社宅200戸ごとに世話所が設けられ、従業員倶楽部や魚菜市場も存在したという 。ある記録によれば、「小売店舗も会社側が営業し、給与天引きの付けが利く店舗ばかり。商店街とは言いにくい、工場の購買部のような有様」 であったとされ、これは住友という巨大企業が従業員の生活全般を包括的に管理・運営していた企業城下町の典型的な姿を示している。このようなシステムは、安定した生活基盤を提供する一方で、企業への強い依存構造を生み出し、閉山後の町の急速なゴーストタウン化の一因となったとも考えられる。

3. 地域社会と文化

鴻之舞には、労働者とその家族が織りなす地域社会と、そこで育まれた独自の文化が存在した。子供たちは鉱山の小中学校に通い 、町では地域を挙げての祭りや行事も催されていたという 。山神祭では子供みこしが練り歩き、山の安全を祈願したという記録は別の炭鉱のものであるが 、鉱山にとって重要な祭事であった山神祭が鴻之舞でも行われていた可能性は高い。また、毎年7月上旬には鉱山犠牲者の慰霊祭が執り行われていた 。

元住民の記憶を綴った書籍「望郷の鴻之舞」 や、鴻之舞の特集が組まれた「文芸オホーツク」 には、当時の生活の様子や人々の想いが数多く記録されている。これらの個人的な記録は、公的な資料だけではうかがい知ることのできない、鉱山町の日常の細やかな情景や、そこに生きた人々の感情を今に伝える貴重な一次情報源である。そこには、日本各地から集まった多様な背景を持つ人々に加え、朝鮮半島からの労働者も暮らした多文化的なコミュニティの姿と、その一方で厳然として存在した労働条件や住環境における格差の現実も垣間見える 。賑わいの裏にあった複雑な社会構造もまた、鴻之舞の原風景の一部なのである。

当サイトの掲載画像使用に関して

当サイトの掲載画像は、フリー素材としてご使用いただけます。

詳細は以下ページよりご確認下さい。